2023/09/20

「デジタル・ヒューマニティーズ」という言葉を知っていますか? デジタル技術を用いて行う新たな人文学研究のあり方です。デジタル化が急速に進む現代において、人文学の分野でもデータベースなどの存在が研究のあり方に変化をもたらしています。急速なデジタル化の中で掴みきれないほどの広がりを持つ「デジタル・ヒューマニティーズ」を学ぶことにどんな意味があるのでしょうか?

今回紹介する講義では、中国の古典を専門とする齋藤希史先生が、孔子や朱熹、中島敦といった東アジアの文学作品を通してこの問いに取り組みます。

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

中島敦『文字禍』

みなさんは青空文庫を知っていますか? 著作権がない作品や著者が許可した作品が無料で公開されているデータベースです。作品名を検索したらネット上で無料で読むことができた、という経験をしたことがある人も多いと思います。

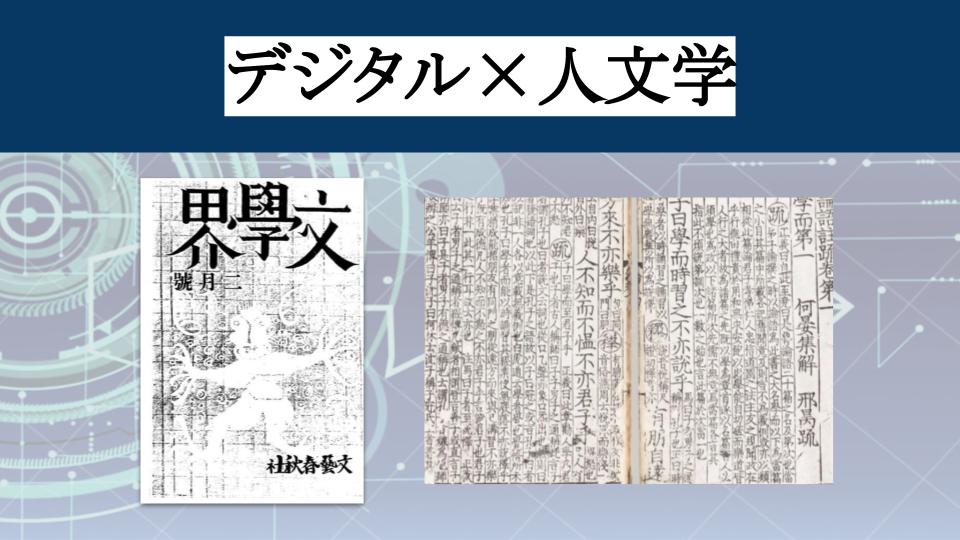

ここでは中島敦の『文字禍』を例に挙げて、紙ベースとデジタルにおける読書を比較します。

まず、紙ベースの本を手に取ると、1942年に雑誌「文学界」で『山月記』と同時に発表されたということや、その時代の広告、本の価格など、作品の内容以外の情報を得ることができます。作品の時代性に触れるという経験は、青空文庫で読むときには得られないものです。

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

一方、青空文庫からアクセスすると、旧字・旧仮名が現代遣いに変換されていることがわかります。これによって、過去の作品も現在のものと同じように処理ができ、より手軽に読むことができます。

中島敦『文学禍』|青空文庫

『文字禍』の舞台はアッシリアです。齋藤先生は、この作品のテーマは文字の物質性であり、本=物ということを強烈に具現化するために、竹簡や木簡、紙ではなく粘土板を使用したアッシリアを舞台に選んだのだろうと言います。ここでは、本が意味を持つということはその物質性、つまり粘土板であることによって保証されていて、データにしてしまうと、本は意味を持たないのです。『文字禍』において明らかにされているメッセージは、文字とは物質としての書籍そのものであるということです。

デジタル人文学研究

次に、論語の冒頭を取り上げて、東アジアの観点から人文学について考えていきます。

論語などの重要な書物には、原文の他に2種類の注釈があります。一つ目は原文をわかりやすく解説する「注」、二つ目はその注をさらに細かく解説した「疏(そ)」です。古典が読み継がれるうちに、どんどん注釈が増えてその内容も多様化していくと言います。そのように繁殖していった注釈を含めて、今日では数々の古典がデータベース化されているのです。

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

現在、古典書籍をデジタル化してさまざまな分析に活用する「デジタル人文学研究」が行われています。例えば、論語注釈のデジタル版は、OCR(PDFの文書を文字起こしできるツール)を利用してデータ化されています。他にも中国古典の様々な文書がデータベース化され、内容の関連などをデータ上で分析できるようになっています。また、東京大学総合図書館では、『直江状』という江戸時代の資料を「訓点がついてルビなしの文」、「書き下し文」、「カタカナをひらがなに変換した書き下し文」など、原文データの表示形を自由に変えることができるデータベースを所蔵しています。

このようなデジタルと人文学の関係は私たちに何を示唆しているのでしょうか?

まず、これらは「物としての書物や文献」をデータに移し替えるという行為であるということができます。

ヒューマニティーズは、ギリシャやラテンの研究のように、古典という書物を相手にしています。また、漢字の「人文」という言葉を辞書で調べると、人間の築いた文明、人の書いた物・文章・書物という語義であることがわかります。ヒューマニティーズと人文では西洋と東洋の違いはありますが、根本はおそらく同じだろうと言います。その根本とは書物や古典であり、『文字禍』における粘土版です。

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

書物をめぐる人文学は以下のように三つの時期に分けることができると言います。

①近代以前:書物は私有されていて誰もが自由に読めるものではありませんでした。

②近代以降:公的な図書館ができ、書物が占有から公有へと変化していきます。

③現在:デジタル化によって、物からデータが分離しています。論語のような貴重な書物をデータベース上で誰でも見ることができるという意味で、公有であるということができます。

書物というものを中心に考えていくとき、我々は書物を読むことで知識や情報を自分の記憶に入れ、それらを言葉として話すことができ、文字として書くことができるというように、体の中に「知」というものを入れ込んでいく作業を行っています。書物を身体に取り入れて、書く・話すことによって、「知」が身体化されていくのです。

試験の時に暗記した知識を取り出す、という作業は、身体化できているかどうかを試す、いわば体育のテストのようなものだということができます。

この観点から、読書とは知識を体に収める過程であり、書記とは身体からそれらの知識を離して物質化する過程であるということができると言います。

朱子語類『読書法』

次に、東アジアの人文学に多大な影響を与えた人として、朱熹を取り上げます。朱子語類の『読書法』において、書物の身体化はどのように捉えられていたのでしょうか?

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

本というものはその物質性によって価値が保証されているのであり、竹簡や木簡から書き写して物質性が失われることで、価値が損なわれてしまうという批判が書かれています。竹簡や木簡を利用していた当時、中国の古典を読むためには訓練が必要でした。

少し前まで、我々がこれらの内容を探すためには、図書館へ行き朱子語類を頭から読んでいく必要がありました。しかし、デジタル化されることによって、訓練されていない人でも容易に該当箇所を探し出し、類似した記述を他の作品とリンクして検索することができるようになったのです。

また、朱熹は読書を食事に例えています。最初に噛み付き、咀嚼して崩していくと滋味が自ずから出てくるのだと言います。さらに、書物を音読することにも重きを置いていました。こうした「身体化」的な読書の仕方が東アジアのスタンダードだったのです。

デジタル・ヒューマニティーズの在り方

これらを踏まえて、現在のデジタル化は人文学にとってどんな意味を持つのでしょうか?

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

あらゆるものを対象として数字化することにより、データ処理速度が上がり、データの複製や共有が急拡大しています。また今日では、デジタルを用いて調べることが一般的になり、意識しないと物に触れることができなくなっています。昔は「技法」であったデジタルのあり方が逆転したのです。

さらに斎藤先生は、手順や訓練に重きを置く人文学において脱身体化が進み特定の分野に発信されてきた文学や哲学、歴史学が他の分野に発信可能になったり、誰でも簡単に書物を読み解くことができるようになったことで人文学の研究者が謙虚になることを迫られたりするのではないかといいます。

Googleマップがどんどん精密になっていくように、情報のデータ化・脱身体化が進む中で、それでもこの身体がある場所の感覚と私たちとを切り離して生きることはできないという「身体性」を一つの方法として扱うことはできないのでしょうか?

<文/下崎 日菜乃(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:デジタル・ヒューマニティーズ ― 変貌する学問の地平 ― (2018年度開講 学術俯瞰講義) 第12回 デジタル・ヒューマニティーズと東アジアの人文学 齋藤 希史先生

他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。

今回紹介する講義では、中国の古典を専門とする齋藤希史先生が、孔子や朱熹、中島敦といった東アジアの文学作品を通してこの問いに取り組みます。

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

中島敦『文字禍』

みなさんは青空文庫を知っていますか? 著作権がない作品や著者が許可した作品が無料で公開されているデータベースです。作品名を検索したらネット上で無料で読むことができた、という経験をしたことがある人も多いと思います。

ここでは中島敦の『文字禍』を例に挙げて、紙ベースとデジタルにおける読書を比較します。

まず、紙ベースの本を手に取ると、1942年に雑誌「文学界」で『山月記』と同時に発表されたということや、その時代の広告、本の価格など、作品の内容以外の情報を得ることができます。作品の時代性に触れるという経験は、青空文庫で読むときには得られないものです。

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

一方、青空文庫からアクセスすると、旧字・旧仮名が現代遣いに変換されていることがわかります。これによって、過去の作品も現在のものと同じように処理ができ、より手軽に読むことができます。

中島敦『文学禍』|青空文庫

『文字禍』の舞台はアッシリアです。齋藤先生は、この作品のテーマは文字の物質性であり、本=物ということを強烈に具現化するために、竹簡や木簡、紙ではなく粘土板を使用したアッシリアを舞台に選んだのだろうと言います。ここでは、本が意味を持つということはその物質性、つまり粘土板であることによって保証されていて、データにしてしまうと、本は意味を持たないのです。『文字禍』において明らかにされているメッセージは、文字とは物質としての書籍そのものであるということです。

デジタル人文学研究

次に、論語の冒頭を取り上げて、東アジアの観点から人文学について考えていきます。

論語などの重要な書物には、原文の他に2種類の注釈があります。一つ目は原文をわかりやすく解説する「注」、二つ目はその注をさらに細かく解説した「疏(そ)」です。古典が読み継がれるうちに、どんどん注釈が増えてその内容も多様化していくと言います。そのように繁殖していった注釈を含めて、今日では数々の古典がデータベース化されているのです。

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

現在、古典書籍をデジタル化してさまざまな分析に活用する「デジタル人文学研究」が行われています。例えば、論語注釈のデジタル版は、OCR(PDFの文書を文字起こしできるツール)を利用してデータ化されています。他にも中国古典の様々な文書がデータベース化され、内容の関連などをデータ上で分析できるようになっています。また、東京大学総合図書館では、『直江状』という江戸時代の資料を「訓点がついてルビなしの文」、「書き下し文」、「カタカナをひらがなに変換した書き下し文」など、原文データの表示形を自由に変えることができるデータベースを所蔵しています。

このようなデジタルと人文学の関係は私たちに何を示唆しているのでしょうか?

まず、これらは「物としての書物や文献」をデータに移し替えるという行為であるということができます。

ヒューマニティーズは、ギリシャやラテンの研究のように、古典という書物を相手にしています。また、漢字の「人文」という言葉を辞書で調べると、人間の築いた文明、人の書いた物・文章・書物という語義であることがわかります。ヒューマニティーズと人文では西洋と東洋の違いはありますが、根本はおそらく同じだろうと言います。その根本とは書物や古典であり、『文字禍』における粘土版です。

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

書物をめぐる人文学は以下のように三つの時期に分けることができると言います。

①近代以前:書物は私有されていて誰もが自由に読めるものではありませんでした。

②近代以降:公的な図書館ができ、書物が占有から公有へと変化していきます。

③現在:デジタル化によって、物からデータが分離しています。論語のような貴重な書物をデータベース上で誰でも見ることができるという意味で、公有であるということができます。

書物というものを中心に考えていくとき、我々は書物を読むことで知識や情報を自分の記憶に入れ、それらを言葉として話すことができ、文字として書くことができるというように、体の中に「知」というものを入れ込んでいく作業を行っています。書物を身体に取り入れて、書く・話すことによって、「知」が身体化されていくのです。

試験の時に暗記した知識を取り出す、という作業は、身体化できているかどうかを試す、いわば体育のテストのようなものだということができます。

この観点から、読書とは知識を体に収める過程であり、書記とは身体からそれらの知識を離して物質化する過程であるということができると言います。

朱子語類『読書法』

次に、東アジアの人文学に多大な影響を与えた人として、朱熹を取り上げます。朱子語類の『読書法』において、書物の身体化はどのように捉えられていたのでしょうか?

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

本というものはその物質性によって価値が保証されているのであり、竹簡や木簡から書き写して物質性が失われることで、価値が損なわれてしまうという批判が書かれています。竹簡や木簡を利用していた当時、中国の古典を読むためには訓練が必要でした。

少し前まで、我々がこれらの内容を探すためには、図書館へ行き朱子語類を頭から読んでいく必要がありました。しかし、デジタル化されることによって、訓練されていない人でも容易に該当箇所を探し出し、類似した記述を他の作品とリンクして検索することができるようになったのです。

また、朱熹は読書を食事に例えています。最初に噛み付き、咀嚼して崩していくと滋味が自ずから出てくるのだと言います。さらに、書物を音読することにも重きを置いていました。こうした「身体化」的な読書の仕方が東アジアのスタンダードだったのです。

デジタル・ヒューマニティーズの在り方

これらを踏まえて、現在のデジタル化は人文学にとってどんな意味を持つのでしょうか?

UTokyo Online Education 学術俯瞰講義 2018, 齋藤 希史

あらゆるものを対象として数字化することにより、データ処理速度が上がり、データの複製や共有が急拡大しています。また今日では、デジタルを用いて調べることが一般的になり、意識しないと物に触れることができなくなっています。昔は「技法」であったデジタルのあり方が逆転したのです。

さらに斎藤先生は、手順や訓練に重きを置く人文学において脱身体化が進み特定の分野に発信されてきた文学や哲学、歴史学が他の分野に発信可能になったり、誰でも簡単に書物を読み解くことができるようになったことで人文学の研究者が謙虚になることを迫られたりするのではないかといいます。

Googleマップがどんどん精密になっていくように、情報のデータ化・脱身体化が進む中で、それでもこの身体がある場所の感覚と私たちとを切り離して生きることはできないという「身体性」を一つの方法として扱うことはできないのでしょうか?

<文/下崎 日菜乃(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:デジタル・ヒューマニティーズ ― 変貌する学問の地平 ― (2018年度開講 学術俯瞰講義) 第12回 デジタル・ヒューマニティーズと東アジアの人文学 齋藤 希史先生

他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。