私達がギリシア・ローマの彫刻として目にする作品たちは、どのように産地や時代を特定されてきたのでしょうか?

背景にある研究や分析方法を知ることで、美術館や資料集で出会う様々な彫刻の見方が変わるかもしれません。

今回ご紹介するのは、デジタル・ヒューマニティーズ ― 変貌する学問の地平 ― (学術俯瞰講義)の第9回「古代ギリシア・ローマ彫刻と先端技術」です。

古代ギリシア・ローマの美術史を専門とする芳賀京子先生が、3D技術を用いた最新の分析方法を解説します。

古代彫刻の科学的分析

古代彫刻の科学的分析では、主に制作地、年代、制作方法、などを分析します。

具体的にいくつかの分析手法を見てみましょう。

■ブロンズの組成割合の分析

ブロンズの組成割合からは、年代を推定することができます。

ブロンズは銅と錫(すず)と少しの鉛から構成されていますが、後の時代のものほど鉛の割合が増える傾向があります。

1つの基準として、鉛が1%未満の場合はローマ以前のものだとみなすことができます。

よく知られている《祈祷する少年》の像は、当初はローマ時代の作品とみなされていましたが、組成割合の分析結果からヘレニズム時代(前323〜31年)の作品と考えられるようになりました。

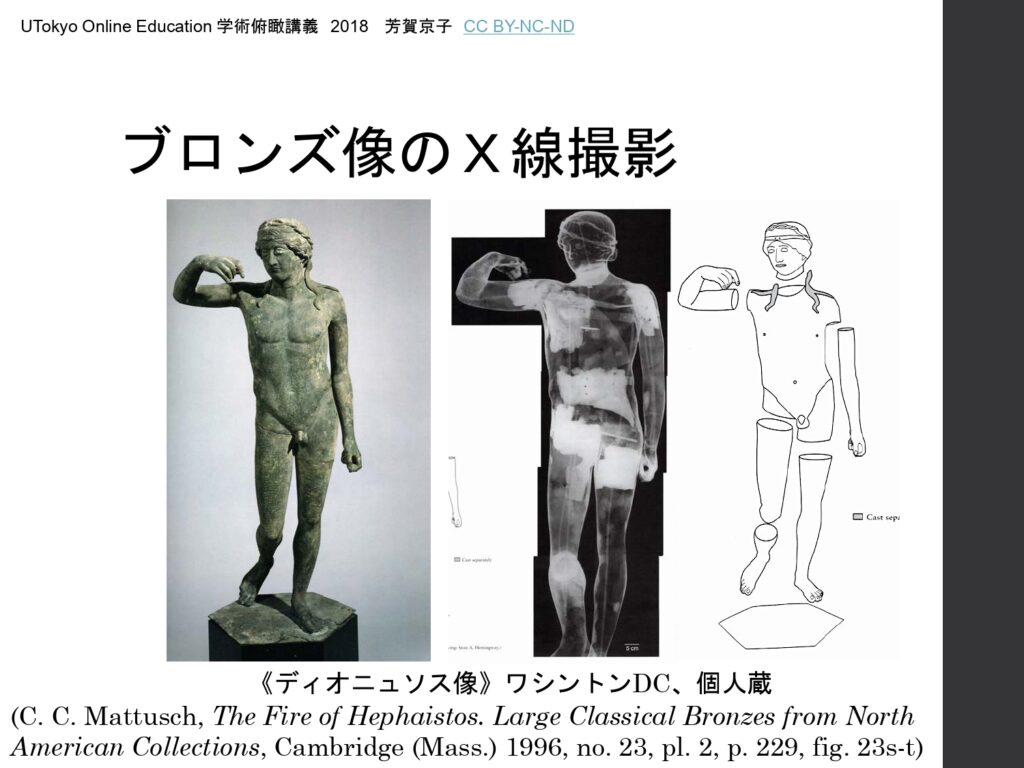

■ブロンズ像のX線撮影

X線で撮影されたものを見ると、接合部に鉛のような何かをつめた跡があることがわかります。つまり、この像は部分ごとに鋳造したものを接合していたと推定できます。

このようにブロンズ像のX線撮影では制作方法を推定できます。

ただし、どの分析も確実ではないため、美術史的背景とかけ合わせて結論を導きます。

3D技術の活用

さて、ここからが本題です。

そもそも美術史一般において、3D技術がどのように活用されているのか、3つ例を見てみましょう。

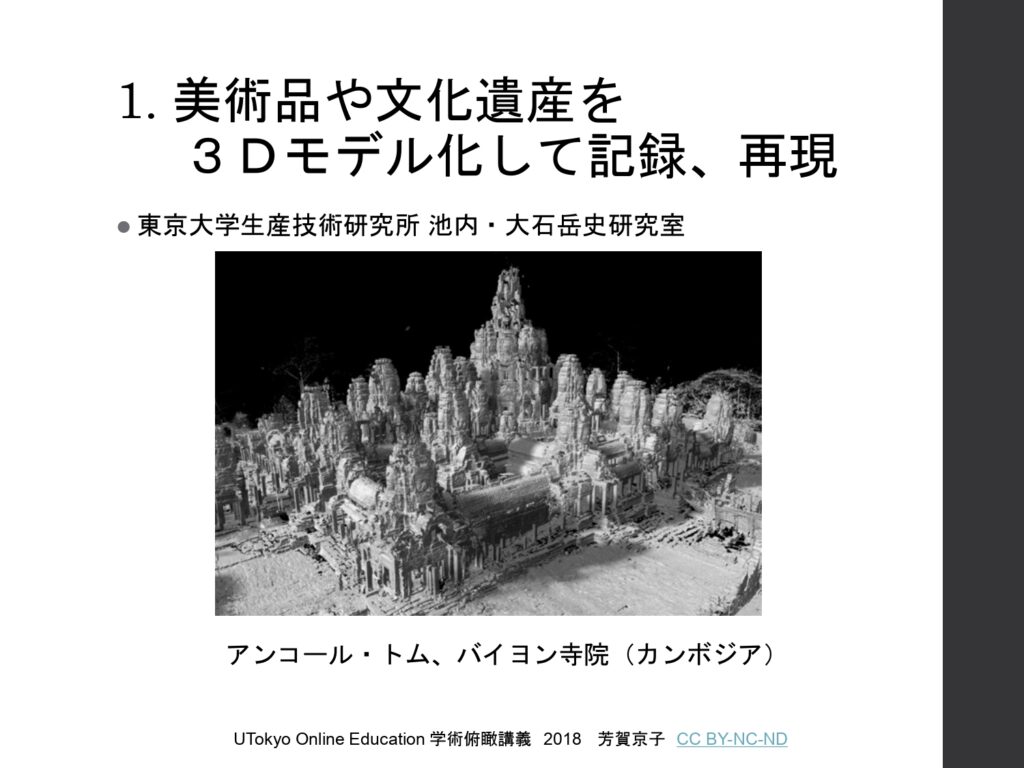

1つ目は3Dモデル化による記録と再現です。例えば紛争地帯にある遺跡など、破壊の危機に瀕している遺産をデータで残す技術として活用されています。

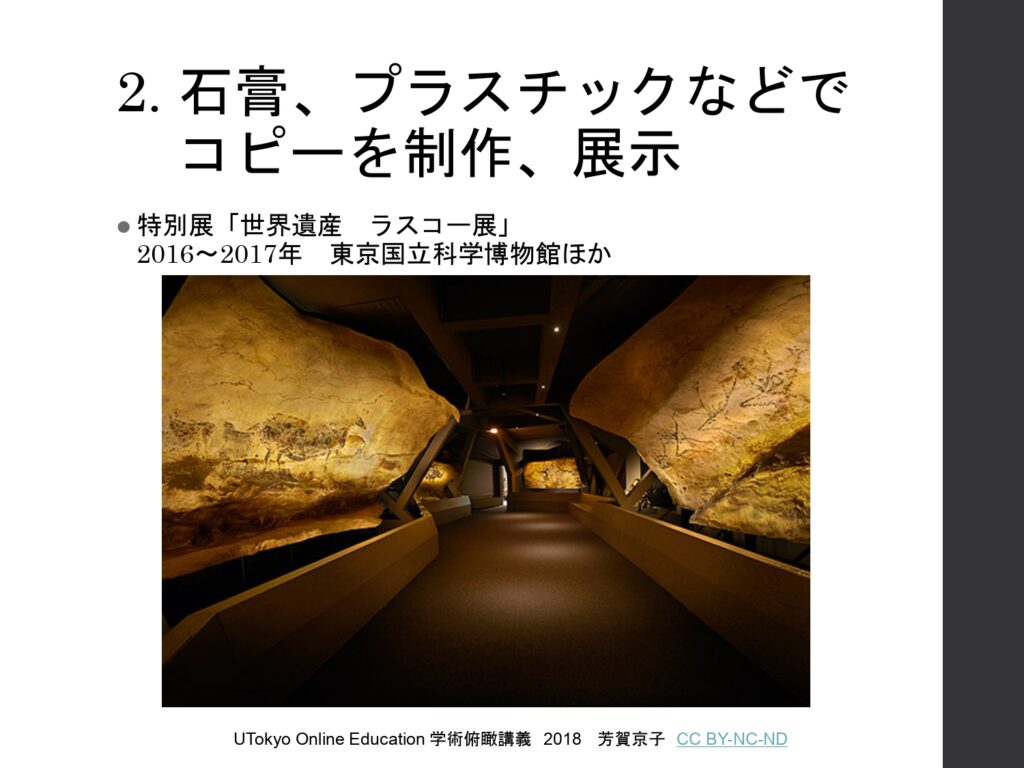

2つ目はコピーの制作と展示です。例えば、ラスコーの壁画は、劣化の恐れから実物を見学することはできません。そこで、実際の壁画の凸凹を3Dでスキャンし、100メートル以上ある壁画をすべて原寸大で再現したものを観光客向けに展示しています

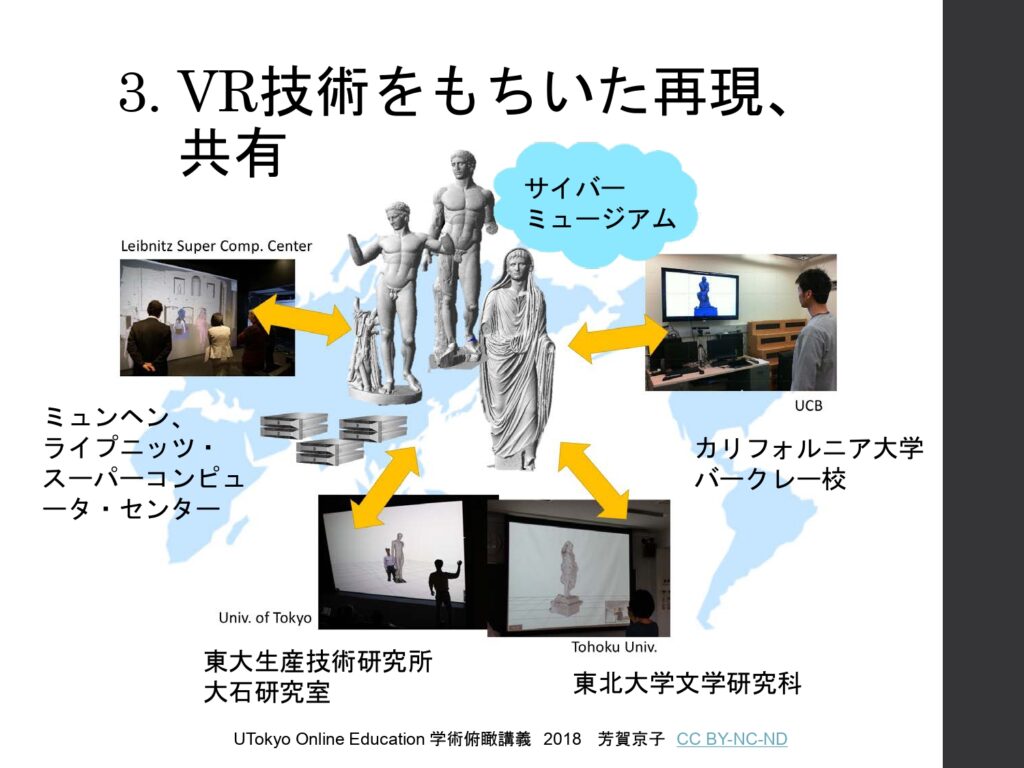

3つ目はVR技術の活用です。VR技術では虚像(仮想的な像)を比較的簡単に出すことができ、遠隔地でもデータを共有できる利点があります。

古代美術における3D技術の活用

これらの一般的な活用方法に加え、古代美術の分析に3Dが有用なのではないか、ということが言われています。

■古代ギリシア技術とは?

そもそもですが、分析対象となる古代ギリシア技術とはどのようなものでしょうか?

「技術」ときくと理系をイメージし、「美術」ときくと文系のイメージがあるかもしれません。ただしギリシア語で「美術」はテクネー、技術そのものを意味します。

古代ギリシアで、芸術家は最先端技術者でした。現代でも技術力が国力を示すのに使われるように、ギリシア時代でも有力な芸術家を有して立派なモニュメントを作ることが国力を示す政治的プロパガンダとして機能していました。

ここでは古代ギリシア技術の発展を時代ごとに見ていきます。

■前6世紀 アルカイック時代

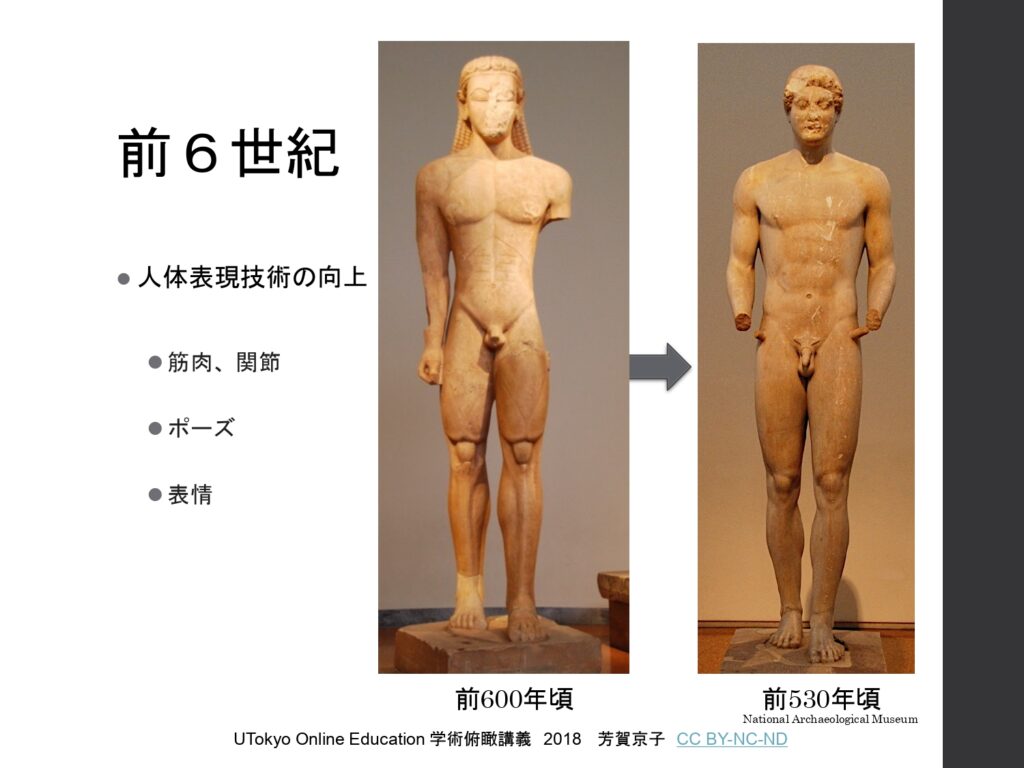

古代ギリシアでは紀元前7世紀の後半にエジプトと接触したことで大理石彫刻技術が発達し、大規模な大理石像の制作手法も習っていたのだろうと考えられています。

こちらの写真を見比べてみてください。

右側のほうが、筋肉や関節、腹筋や背筋、表情の表現が豊かになっていることがわかります。

ギリシア人は競争を好む性格から、相手よりも優れたものを作ろうと絶えず彫刻家同士で競い合いました。その結果、たった50年で美しい男性の裸体像を彫るまでに技術が向上したのです。

■前480〜323年 クラシック時代

パルテノン神殿が作られたことでも知られる、クラシック時代。

ここで特に注目したいのは、中空のブロンズ像の鋳造技術です。

以前は中にブロンズをつめて制作する中に空洞を作らない手法(無空の手法)でしたが、こちらは重さの問題で大きな像を作れないというデメリットがありました。

そこで誕生したのが、中空で等身大のブロンズ像を鋳造する技術でした。

粘土で作った原型に蝋(ろう)を被せ、細部まで彫り込んだあと、蝋を流し出し、ブロンズを流し入れるための入口や道を設けたうえで鋳型を作ります。

全体を熱すると蝋の部分がすべて流れ出るため、その空洞として残った部分にブロンズを流し込んで鋳型を割り、余分な部分を取って仕上げをしたら完成です。原型の粘土を残したまま、蝋をブロンズに置き換えています。

蝋の原型で直接鋳型を作るため、直接失蝋法と呼ばれています。この手法によりブロンズ像は大きさを増し、自然さを増し、格段に質が向上したと言えますが、一点だけ問題がありました。それは制作段階で鋳型を割るため、1つしか制作できないということです。

そこで開発されたのが、関節失蝋法です。

この手法では、はじめに粘土で完璧な像を作って焼き、恒久的な原型を作ります。その後部分ごとに鋳型を作り、鋳型を接合したうえで中に蝋を塗って砂を詰めるというプロセスです。制作過程で原型を壊さないため、複製が可能な手法として普及しました。

■前323〜31年 ヘレニズム時代

続いてサモトラケのニケ、ミロのヴィーナスで知られるヘレニズム時代です。

ところで皆さんは、「ローマは政治的・軍事的にはギリシアを征服し、文化的にはギリシアに征服された」という言葉を耳にしたことはありますか?

ヘレニズム末期のローマはこのように表現されることがよくあります。これは、ローマがギリシア文化から非常に大きな影響を受けたことを意味しています。

実際に、質実剛健だったローマ人の間では私邸の豪華な装飾が流行し、装飾品としてギリシア彫刻の需要が急増しました。時を同じくして大理石像を精密に複製する技術が生まれたこともあり、クラシック時代の名作のコピーが多数作られました。

そして、傑作と呼ばれる作品は元の作品がほとんど残っていないため、研究にはこのローマ時代のコピーが使われており、3D技術はこのコピーの分析に有効だと芳賀先生は話します。

■3Dモデルによる形状比較

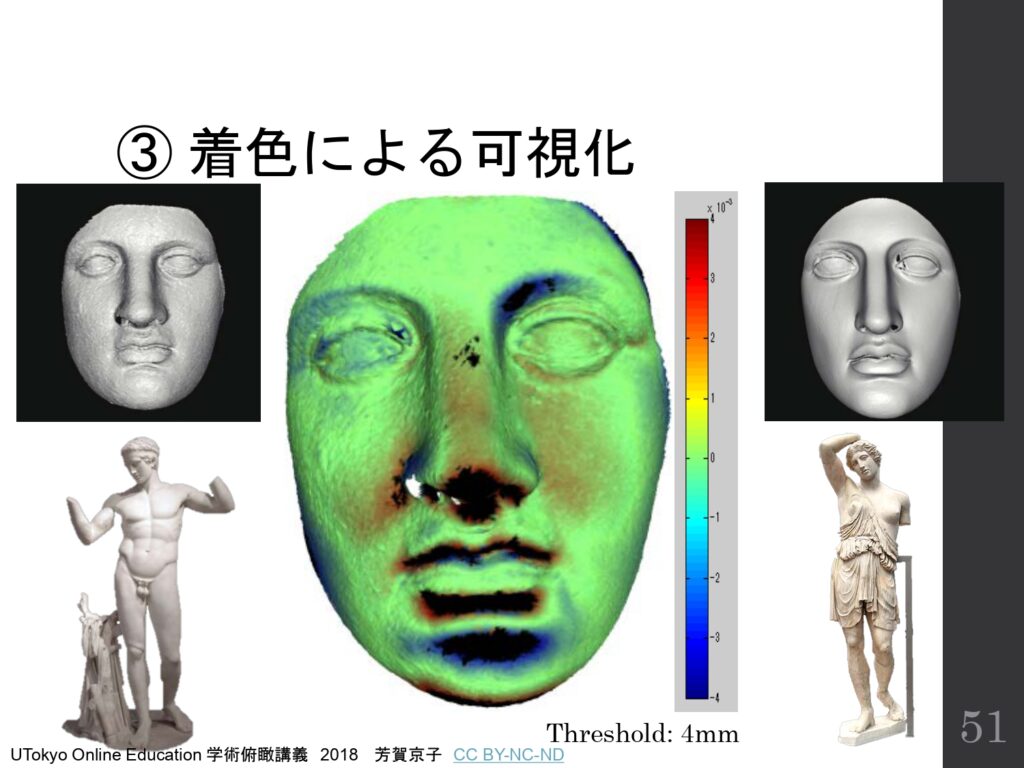

ここでは、美術史研究の基本的なアプローチである形状比較に、3D技術を活用した例を紹介します。

上の図を見てください。

これは、2つの石膏像、大理石像(図左下・右下)からレーザースキャナーを使って精密なモデル(図左上・右上)を作り、比較する部分を切り取って重ねたうえで、着色により違いを可視化したもの(図中央)です。緑色の部分は同じ、青や赤の部分は1mm単位での違いを示しています。

通常、彫刻を比較することは難しいと言われていますが、この3Dモデルでは実際に彫刻のモデルを重ね合わせることができ、さらには肉眼では識別不可能な1mm以下の違いも見つけることができるため、非常に有効な手段と言えます。

まとめ

この講義では、古代ギリシア・ローマ彫刻の研究に3D技術がどう活かされているかを紐解いています。

様々な例から、3Dは見て楽しむだけのものではなく、彫刻作品の研究においては非常に精密な比較や分析を可能にし、作品根本に関わる事実を知ることができる手法であることがわかります。

講義では3D技術を用いた作家の特定や鋳造方法の特定など、ここでは紹介しきれなかった例が紹介されています。ご興味のある方は是非動画をご覧になってみてください。

今回紹介した講義:デジタル・ヒューマニティーズー変貌する学問の地平ー(学術俯瞰講義)第9回 古代ギリシア・ローマ彫刻と先端技術

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。

<文/RF(東京大学学生サポーター)>