2023/04/19

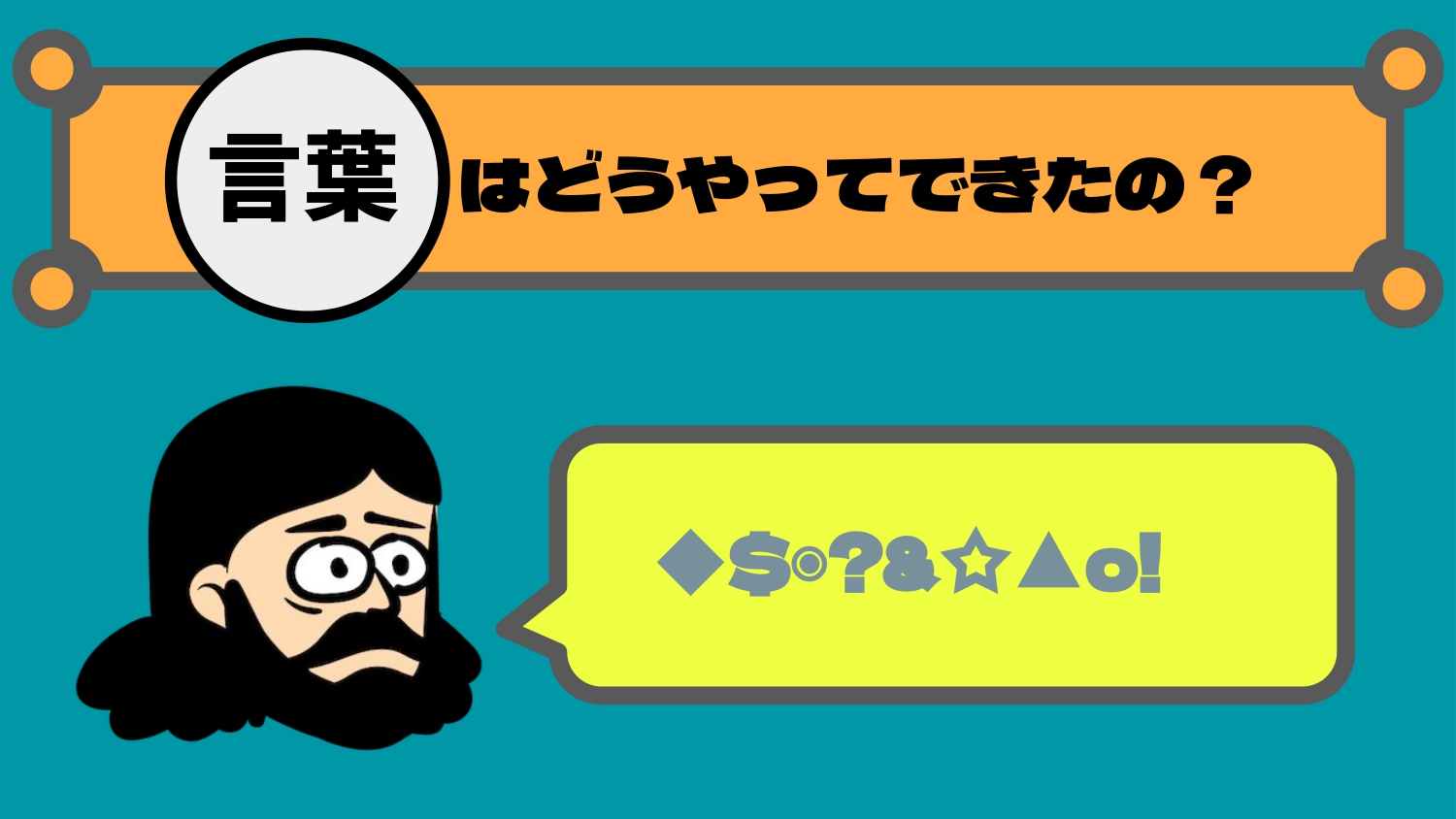

突然ですが質問です!

私たち人間と、動物を分ける特徴は一体なんでしょう?

道具を使うこと? 社会があること? 思想があること?

さまざま挙げられると思いますが、そのなかでも極めて重要なのは、言葉を使うことではないでしょうか?

私たちが社会生活を営んだり、物事を考えたりできるのも、言葉によるところが大きいと考えられます。

そんな人間を人間たらしめるものとも言える言葉ですが、その起源はいまだ謎に包まれたままです。

もしこの謎に迫ることができれば、私たちの心や、人間という存在のあり方についてもわかるようになるかもしれません。

言葉の起源については、世界中の研究者がさまざまな説を主張しています。

そんななか、岡ノ谷一夫先生は、「言葉の起源は歌であった」と述べます。

歌が言葉になるとは、一体どういうことなのでしょうか?

今回は、岡ノ谷一夫先生と一緒に、言葉の起源について考える講義を紹介します。

言葉と無関係な機能が組み合わさり言葉が完成した

言語学者によって主張されている言葉の起源説には、大きく分けて3種類あるといいます。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

1つ目は断続説。この説は、ある段階で突然言葉が生まれたと考えます。

しかし岡ノ谷先生は、突然言葉ができるというのは考えづらいと述べます。

2つ目は漸進説。この説は、動物が持つコミュニケーションのやり方が徐々に複雑化して、言葉が完成したと考えます。

ただ、岡ノ谷先生はこの説も採用しません。

最後は準備説。この説は、いくつかの言葉とは関係のない機能が組み合わさって言葉が完成したと考えます。

岡ノ谷先生は、この準備説を取ります。

このように、生物が持つ形質のうち、いま果たしている機能とは別の機能を果たすものとして進化してきたものを、「前適応」といいます。

この言葉の前適応は、人間だけでなく、ほかの動物にも見られるものだろうと、岡ノ谷先生は考えます。

そのため、岡ノ谷先生は、人間の言葉の起源を探るために、さまざまな動物の進化と神経機構を調査しています。

言葉を準備した3つの形質

それでは、言葉を準備した形質とは、一体どういうものなのでしょうか?

岡ノ谷先生は、言語の前適応として、以下の3つの形質(能力)を挙げています。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

1つ目は、発声柔軟性。これは、呼吸を意図的に制御する能力です。

この発声柔軟性により、私たち人間は、多様な声を出すことができます。そして、その声こそが言葉の発声学習の機能へとつながっています。

2つ目は、音列分節化。これは、発声を文節で切り分けて、パターンを作り出す能力です。

私たちが使う言葉も、まさに文節によって切り分けられた発声です。この文節による切り分けが複雑化することで、ほぼ無限のパターンを作り出す文法が成立したと考えられます。

3つ目は、状況分節化。これは、自らのおかれた状況を分節化して認知する能力です。

私たちは、自分たちの状況を理解しているからこそ、言葉に意味を持たせることができています。

岡ノ谷先生は、この3つの形質がそれぞれ組み合わさることで、言葉が生まれたと考えます。

発声柔軟性について

まず講義では、発声柔軟性について、詳しく説明されます。

発声学習とは、言葉の通り、発声を学習することです。たとえば、犬にどれだけ「おすわり」と言ったとしても、「おすわり」と言い返すことはありません。(おすわりを身につけるだけです)しかし、九官鳥に「おすわり」と言い続ければ、「おすわり」と言い返すことができるようになります。

このように、多様な発声を身につける能力が、発声柔軟性です。

発声学習をする動物は、実はそれほど多くはありません。

講義で紹介されるのは、以下の通りです。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

●鯨類(クジラ目)81種のうちほとんど。

●鳥類 約1万種のうち約半数。ハチドリ目、スズメ目、オウム目。

●霊長類 220種のうちヒトのみ

なんとヒトは、霊長類のなかで、唯一発声学習を行うのだといいます。

鳥類や鯨類に混じってヒトのみが発声能力を身につけ、そのまま言葉まで使うようになったというのは、なんとも不思議なことに思えます。

これらの発声学習を行う動物は、特殊な脳構造を共有しています。(講義では、その構造についても詳しく説明されます)

しかし重要なのは、どうして発声学習を行うように進化したのかという理由です。

鳥と鯨については、比較的簡単に理由が思いつきます。鳥と鯨はそれぞれ、飛行と潜水を行うので、その際に正確な呼吸制御を行う必要があると考えられるからです。呼吸制御の能力が、そのまま発声学習の能力へとつながったのです。

しかし、人間はどうでしょうか? 空を飛んだり、(基本的には)海に潜ったりしない人間は、どうして発声学習の能力を獲得したのでしょうか?

講義では、岡ノ谷先生が主張する仮説が紹介されます。気になるかたは、ぜひ講義動画を視聴してみてください。

音列分節化について

次は、音列分節化についての説明です。

音節文節化とは、発声を一定の文節で区切って、パターンを作ることです。

この例として、ジュウシマツが求愛のために歌う「歌」があります。

ジュウシマツの歌は、いくつかの文節に分かれます。

あるジュウシマツの歌を、a、b、c、d、e、f、gのパターンに分けてみると、ab、cde、fgが組になります。そして、この3つの組が、一定の法則に従って、さまざまな順番で歌われていました。(その順番は下の図の通りです)

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

このような分節化した歌のパターンを、岡ノ谷先生は「歌文法」と呼びます。この歌文法に沿って歌われる歌は、発声を区切ってまとまりを作っているという点で、ただつらつらと歌われている歌とは異なります。

そしてもちろん、私たちが使う言葉も、発声を分節化することで初めて成立しているものです。(もし私たちが見知らぬ言語を解読しようとするなら、どこが一区切りの単語(句)なのか見極めることから始めるでしょう)

講義では、文節の切り分けを行っていると考えられる脳の部位や、人間の幼児の音列分節化についても紹介されています。

状況分節化について

最後に説明されるのは、状況分節化です。

状況分節化とは、自分が置かれている状況を分節化して把握することです。

たとえば私たちは、走っている、食べている、考えているなどさまざまな動詞を用いますが、それはその行為の状況を他の状況と区別して理解できているからです。名詞や形容詞などについても、同様のことがいえます。

私たちは状況を分節化することではじめて、そこに意味を見出すことができます。

この状況分節化についても、これまで紹介した2つの形質と同じく、脳のある部位が役割を担っているようです。それは、海馬と扁桃体です。

ラットは通常、毛繕いをされたときに毛繕いを返しますが、海馬を損傷したラットは、毛繕いをされたときに攻撃をしてしまうようになるといいます。これは、毛繕いの意味を認識できなくなったからだと考えられます。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

相互分節化仮説

ここまで、人の言葉を作ったと考えられる3つの形質について紹介してきました。

おそらくそのどれもが、言葉の発達には不可欠な要素であると感じられたのではないかと思います。

しかし問題は、これらの形質をどのように結びつけて、私たちは言葉というものを成立させたのかということです。

岡ノ谷先生はその説明として、「相互分節化仮説」という仮説を提唱します。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

岡ノ谷先生は、人は言葉を話す前から、歌を歌っていただろうといいます。そして、その歌はそれぞれ、分節化された状況に対応していたと考えます。(これは音列分節化と状況分節化の掛け合わせです。実際にテナガザルは「自己アピール」、「警戒」、「威嚇」、「呼びかけ」などの異なる状況で異なる歌を歌います)

そこで、人が狩りのときと食事のときに、ある決まった歌を歌っていたと想像してみてください。

狩りと食事のどちらも、みんなで一緒に行う営みです。そこから岡ノ谷先生は、狩りの歌と食事の歌に共通して現れるパターンが、「みんなで〇〇しよう」という意味になったのではないかといいます。

つまり、相互分節化仮説とは、異なる状況で歌われる複数の歌から同じ文節を抜き出し、状況に共通する意味を持たせることで、言語が発達したとする仮説です。

そして、発声学習は、言葉をの基盤となりそれを複雑化させる役割を果たします。

岡ノ谷先生は、このようにして言語が発達してきたと考えます。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

残された謎を解く

人間の言葉が歌から始まったというのは、一見突拍子もない主張のように思えました。

しかし、この記事をここまで読んできてくださったみなさんの多くは、十分あり得る話だと感じているのではないでしょうか。

実際、今では有力な仮説のひとつとして認められるようになったといいます。

しかし、言葉の起源について、まだまだ多くの謎は残されています。

霊長類のなかでヒトのみが発声学習を示すのはなぜなのか? 音列分節化の能力と文法能力をつなぐものはなにか? そもそも、前適応説は妥当なものなのか?

講義の最後には、グループワークのテーマとして、以上の問い(+α)が岡ノ谷先生から出されます。そして、学生たちによる回答の発表と、それに対する岡ノ谷先生による応答があります。

みなさんも、ぜひ自分で、どのような説が立てられるか考えてみてください。

今回紹介する講義:媒介/メディアのつくる世界(朝日講座「知の冒険―もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2015年度講義)第6回 コミュニケーションの進化と心の発生 岡ノ谷 一夫先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。

<文/竹村直也(東京大学オンライン教育支援サポーター)>

私たち人間と、動物を分ける特徴は一体なんでしょう?

道具を使うこと? 社会があること? 思想があること?

さまざま挙げられると思いますが、そのなかでも極めて重要なのは、言葉を使うことではないでしょうか?

私たちが社会生活を営んだり、物事を考えたりできるのも、言葉によるところが大きいと考えられます。

そんな人間を人間たらしめるものとも言える言葉ですが、その起源はいまだ謎に包まれたままです。

もしこの謎に迫ることができれば、私たちの心や、人間という存在のあり方についてもわかるようになるかもしれません。

言葉の起源については、世界中の研究者がさまざまな説を主張しています。

そんななか、岡ノ谷一夫先生は、「言葉の起源は歌であった」と述べます。

歌が言葉になるとは、一体どういうことなのでしょうか?

今回は、岡ノ谷一夫先生と一緒に、言葉の起源について考える講義を紹介します。

言葉と無関係な機能が組み合わさり言葉が完成した

言語学者によって主張されている言葉の起源説には、大きく分けて3種類あるといいます。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

1つ目は断続説。この説は、ある段階で突然言葉が生まれたと考えます。

しかし岡ノ谷先生は、突然言葉ができるというのは考えづらいと述べます。

2つ目は漸進説。この説は、動物が持つコミュニケーションのやり方が徐々に複雑化して、言葉が完成したと考えます。

ただ、岡ノ谷先生はこの説も採用しません。

最後は準備説。この説は、いくつかの言葉とは関係のない機能が組み合わさって言葉が完成したと考えます。

岡ノ谷先生は、この準備説を取ります。

このように、生物が持つ形質のうち、いま果たしている機能とは別の機能を果たすものとして進化してきたものを、「前適応」といいます。

この言葉の前適応は、人間だけでなく、ほかの動物にも見られるものだろうと、岡ノ谷先生は考えます。

そのため、岡ノ谷先生は、人間の言葉の起源を探るために、さまざまな動物の進化と神経機構を調査しています。

言葉を準備した3つの形質

それでは、言葉を準備した形質とは、一体どういうものなのでしょうか?

岡ノ谷先生は、言語の前適応として、以下の3つの形質(能力)を挙げています。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

1つ目は、発声柔軟性。これは、呼吸を意図的に制御する能力です。

この発声柔軟性により、私たち人間は、多様な声を出すことができます。そして、その声こそが言葉の発声学習の機能へとつながっています。

2つ目は、音列分節化。これは、発声を文節で切り分けて、パターンを作り出す能力です。

私たちが使う言葉も、まさに文節によって切り分けられた発声です。この文節による切り分けが複雑化することで、ほぼ無限のパターンを作り出す文法が成立したと考えられます。

3つ目は、状況分節化。これは、自らのおかれた状況を分節化して認知する能力です。

私たちは、自分たちの状況を理解しているからこそ、言葉に意味を持たせることができています。

岡ノ谷先生は、この3つの形質がそれぞれ組み合わさることで、言葉が生まれたと考えます。

発声柔軟性について

まず講義では、発声柔軟性について、詳しく説明されます。

発声学習とは、言葉の通り、発声を学習することです。たとえば、犬にどれだけ「おすわり」と言ったとしても、「おすわり」と言い返すことはありません。(おすわりを身につけるだけです)しかし、九官鳥に「おすわり」と言い続ければ、「おすわり」と言い返すことができるようになります。

このように、多様な発声を身につける能力が、発声柔軟性です。

発声学習をする動物は、実はそれほど多くはありません。

講義で紹介されるのは、以下の通りです。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

●鯨類(クジラ目)81種のうちほとんど。

●鳥類 約1万種のうち約半数。ハチドリ目、スズメ目、オウム目。

●霊長類 220種のうちヒトのみ

なんとヒトは、霊長類のなかで、唯一発声学習を行うのだといいます。

鳥類や鯨類に混じってヒトのみが発声能力を身につけ、そのまま言葉まで使うようになったというのは、なんとも不思議なことに思えます。

これらの発声学習を行う動物は、特殊な脳構造を共有しています。(講義では、その構造についても詳しく説明されます)

しかし重要なのは、どうして発声学習を行うように進化したのかという理由です。

鳥と鯨については、比較的簡単に理由が思いつきます。鳥と鯨はそれぞれ、飛行と潜水を行うので、その際に正確な呼吸制御を行う必要があると考えられるからです。呼吸制御の能力が、そのまま発声学習の能力へとつながったのです。

しかし、人間はどうでしょうか? 空を飛んだり、(基本的には)海に潜ったりしない人間は、どうして発声学習の能力を獲得したのでしょうか?

講義では、岡ノ谷先生が主張する仮説が紹介されます。気になるかたは、ぜひ講義動画を視聴してみてください。

音列分節化について

次は、音列分節化についての説明です。

音節文節化とは、発声を一定の文節で区切って、パターンを作ることです。

この例として、ジュウシマツが求愛のために歌う「歌」があります。

ジュウシマツの歌は、いくつかの文節に分かれます。

あるジュウシマツの歌を、a、b、c、d、e、f、gのパターンに分けてみると、ab、cde、fgが組になります。そして、この3つの組が、一定の法則に従って、さまざまな順番で歌われていました。(その順番は下の図の通りです)

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

このような分節化した歌のパターンを、岡ノ谷先生は「歌文法」と呼びます。この歌文法に沿って歌われる歌は、発声を区切ってまとまりを作っているという点で、ただつらつらと歌われている歌とは異なります。

そしてもちろん、私たちが使う言葉も、発声を分節化することで初めて成立しているものです。(もし私たちが見知らぬ言語を解読しようとするなら、どこが一区切りの単語(句)なのか見極めることから始めるでしょう)

講義では、文節の切り分けを行っていると考えられる脳の部位や、人間の幼児の音列分節化についても紹介されています。

状況分節化について

最後に説明されるのは、状況分節化です。

状況分節化とは、自分が置かれている状況を分節化して把握することです。

たとえば私たちは、走っている、食べている、考えているなどさまざまな動詞を用いますが、それはその行為の状況を他の状況と区別して理解できているからです。名詞や形容詞などについても、同様のことがいえます。

私たちは状況を分節化することではじめて、そこに意味を見出すことができます。

この状況分節化についても、これまで紹介した2つの形質と同じく、脳のある部位が役割を担っているようです。それは、海馬と扁桃体です。

ラットは通常、毛繕いをされたときに毛繕いを返しますが、海馬を損傷したラットは、毛繕いをされたときに攻撃をしてしまうようになるといいます。これは、毛繕いの意味を認識できなくなったからだと考えられます。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

相互分節化仮説

ここまで、人の言葉を作ったと考えられる3つの形質について紹介してきました。

おそらくそのどれもが、言葉の発達には不可欠な要素であると感じられたのではないかと思います。

しかし問題は、これらの形質をどのように結びつけて、私たちは言葉というものを成立させたのかということです。

岡ノ谷先生はその説明として、「相互分節化仮説」という仮説を提唱します。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

岡ノ谷先生は、人は言葉を話す前から、歌を歌っていただろうといいます。そして、その歌はそれぞれ、分節化された状況に対応していたと考えます。(これは音列分節化と状況分節化の掛け合わせです。実際にテナガザルは「自己アピール」、「警戒」、「威嚇」、「呼びかけ」などの異なる状況で異なる歌を歌います)

そこで、人が狩りのときと食事のときに、ある決まった歌を歌っていたと想像してみてください。

狩りと食事のどちらも、みんなで一緒に行う営みです。そこから岡ノ谷先生は、狩りの歌と食事の歌に共通して現れるパターンが、「みんなで〇〇しよう」という意味になったのではないかといいます。

つまり、相互分節化仮説とは、異なる状況で歌われる複数の歌から同じ文節を抜き出し、状況に共通する意味を持たせることで、言語が発達したとする仮説です。

そして、発声学習は、言葉をの基盤となりそれを複雑化させる役割を果たします。

岡ノ谷先生は、このようにして言語が発達してきたと考えます。

東京大学 UTokyo OCW 朝日講座 「知の冒険」Copyright 2015, 岡ノ谷一夫

残された謎を解く

人間の言葉が歌から始まったというのは、一見突拍子もない主張のように思えました。

しかし、この記事をここまで読んできてくださったみなさんの多くは、十分あり得る話だと感じているのではないでしょうか。

実際、今では有力な仮説のひとつとして認められるようになったといいます。

しかし、言葉の起源について、まだまだ多くの謎は残されています。

霊長類のなかでヒトのみが発声学習を示すのはなぜなのか? 音列分節化の能力と文法能力をつなぐものはなにか? そもそも、前適応説は妥当なものなのか?

講義の最後には、グループワークのテーマとして、以上の問い(+α)が岡ノ谷先生から出されます。そして、学生たちによる回答の発表と、それに対する岡ノ谷先生による応答があります。

みなさんも、ぜひ自分で、どのような説が立てられるか考えてみてください。

今回紹介する講義:媒介/メディアのつくる世界(朝日講座「知の冒険―もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2015年度講義)第6回 コミュニケーションの進化と心の発生 岡ノ谷 一夫先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。

<文/竹村直也(東京大学オンライン教育支援サポーター)>