2023/07/12

毎年「村上春樹の受賞なるか!」と話題になるノーベル文学賞。

日本では、これまで2人の作家がノーベル文学賞を受賞しています。

1968年に受賞した川端康成と、1994年に受賞した大江健三郎です。

この2人の日本人作家は、活躍した時代も違いますし、その文学性も、世界に向き合う態度も違います。共通点といえば、ただ日本人として世界的な文学の賞を受賞したということくらいです。

そんな川端と大江ですが、それぞれノーベル賞を受賞した際、受賞記念の講演を行っています。

川端が行った講演のタイトルは「美しい日本の私」、

そして大江が行った講演のタイトルは「あいまいな日本の私」。

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

大江は、同じ日本人としてノーベル賞を受賞した先人、川端の講演を踏まえて、自身の講演を行ったのです。

しかしこのタイトル、日本語として少し違和感を感じないでしょうか?

「美しい日本」までは分かりますが、そこに「私」がついて「美しい日本の私」となると、一体何が対象となっているのかピンときません。

そのうえ「あいまいな日本の私」となると、「あいまいな日本」というものがそもそも分からないので、そのタイトルの輪郭すら掴めないでしょう。

川端と大江の講演では、一体どんなことが語られているのでしょうか?

今回は、そんな2つの講演から、国や文学の「境界」について考える講義を紹介します。

川端康成「美しい日本の私」

講師を務めるのは、ロシア文学の研究者・沼野充義先生です。

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

この講義が行われた2013年には、東大文学部の現代文芸論研究室、スラヴ語スラヴ文学研究室に所属されていて、現在は東京大学の名誉教授となっています。

さて、川端が行った「美しい日本の私」という講演、これは主に西洋とは異なる日本の美意識について語ったものでした。

(ノーベル賞受賞記念講演の全文は、すべてノーベル賞財団のホームページで無料で読むことができます。川端の講演はこちら。全編英語です)

この講演で川端は、道元や明恵の和歌や、瞑想に基づく禅の精神などを紹介しています。そこで語られるのは、日本的なうつろいの美学です。

日本人で初めて世界的な文学の賞に選ばれたという気負いがあったのでしょうか、川端は、ときに西洋的な価値観と対比させながら、自然と調和的な日本の美しさを前面に押し出しています。

それはまた、川端が講演を行なった1968年という時代が反映されているでしょう。

大江健三郎「あいまいな日本の私」

一方、大江が講演を行なった1994年は既に、オリエンタリズムを反映させた川端のような日本論を語る時代ではなくなっていました。そこで大江は川端の講演を受けて、「あいまいな日本の私」という講演を行うのです。

(大江の講演はこちら。全編英語です)

大江は講演で、川端の講演を振り返ります。そして、川端によって語られた日本の美意識を、あいまいなもの(vague)だと捉えました。

そのあいまいさは、「美しい日本の私」というタイトルにも表れています。大江はこのタイトルのあいまいさは「美しい日本"の”私」の「の」に由来しているといいました。

違和感のあるこのタイトルこそが、日本的なあいまいさのひとつの発露であり、川端が講演で「美しい」と讃えた美のあり方の一例です。

そして、大江の講演のタイトルは、「あいまいな日本の私」でした。ここまでの話だと、大江の講演は、「美しい」を「あいまいな」と捉え直し、川端の主張に追随するもののように思われるかもしれません。

しかし、大江のいう「あいまいな」は、日本的美学が根差す「あいまいな」とは異なります。

大江の「あいまいな」は「vague」ではなく、「ambiguous」なのです。

「vague」は、「漠然とした、不明瞭な、はっきりしない、ぼやけた、かすかな」とも訳されるような言葉です。そこでは、掴めなさ、拠り所のなさが意識されています。

一方の「ambiguous」は、「両義的な」と訳されます。つまりここに、「義(意味)」となるような拠り所は存在しているのです。

大江は、「開国以後、百二十年の近代化に続く現在の日本は、根本的に、あいまいさ〔アムビギュイティー〕の二極に引き裂かれている、と私は観察している」(大江健三郎『あいまいな日本の私』、岩波新書、1995年、p8)と語ります。

何もかも漠然としているわけではないものの、どちらの側につくか決めることができないという点で「あいまい」なのです。

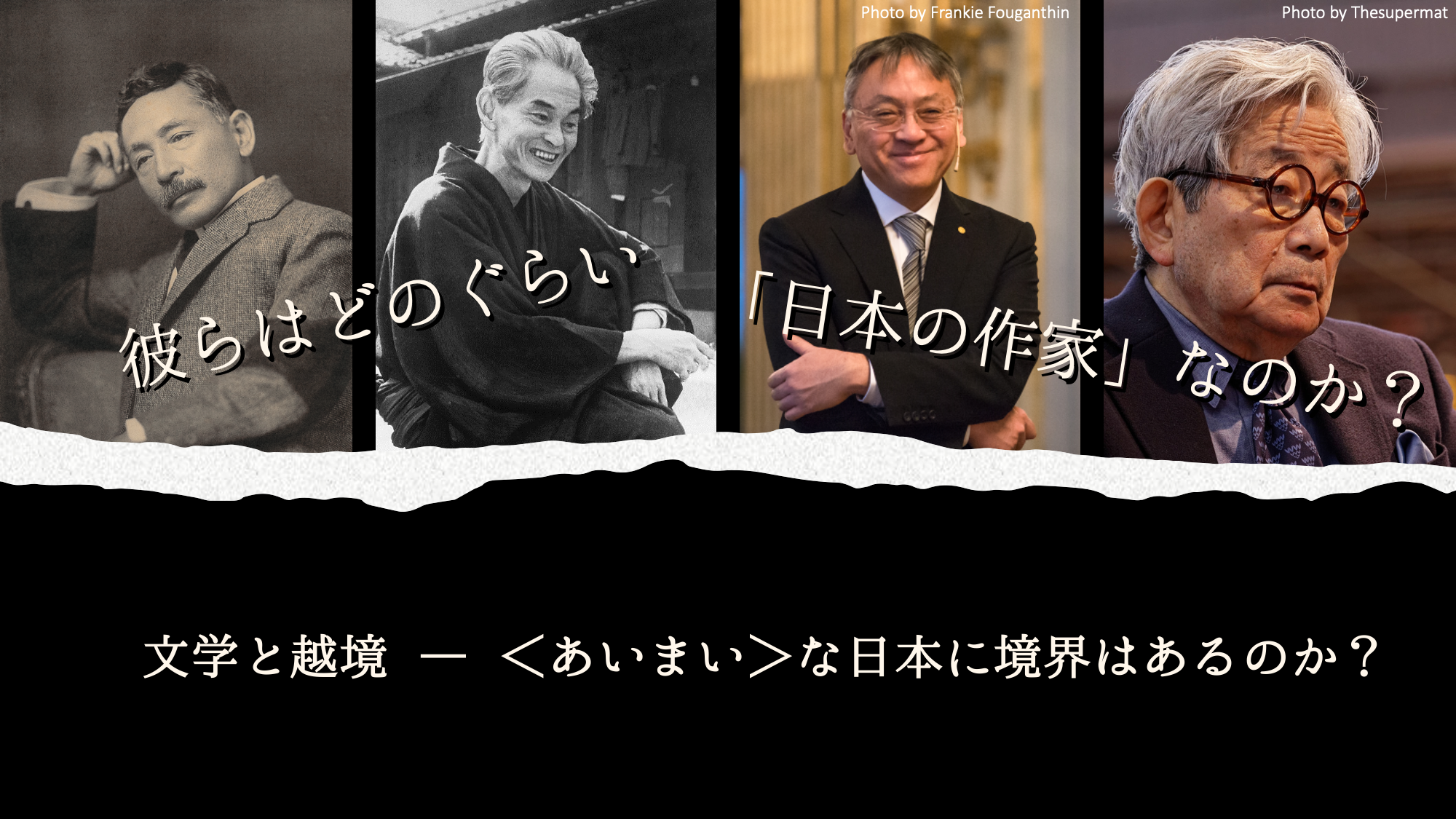

夏目漱石はどのくらい日本の作家なのか?

沼野先生の講義は、そのまま「二極に引き裂かれた」作家の話に移ります。

この記事では(そして沼野先生の講義では)、「ノーベル文学賞を受賞したたった2人の日本の作家」として、川端康成と大江健三郎を紹介してきました。

しかし、2人は本当に「日本の作家」といえるのでしょうか?

逆に、それ以外のノーベル文学賞受賞者に「日本の作家」はいないのでしょうか?講義では、沼野先生から「夏目漱石は日本の作家か?」という質問が投げかけられます。

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

当たり前じゃないかという声が返ってきそうです。それでは、「夏目漱石はどのくらい日本の作家か?」という質問ならどうでしょうか?

よく知られているように、漱石はイギリスでの留学経験があります。その期間は2年間だけだったとはいえ、その経験は漱石の文学に少なからず影響を与えているはずです。

また、漱石は当時の知識人として、漢文に熟達していました。若い頃から晩年に至るまで、漢詩を作り続けています。

このような英語や漢学の知識により、文学というものにおける思考法さえも変わってくるはずなのです。

そのように考えると、沼野先生は、夏目漱石は100%日本の作家だとは言い切れないだろうと語ります。

「二極に引き裂かれた」作家たち

日本の外を見ると、どの国の作家だと定義できない事例が数多くあります。

プラハに生きた、ドイツ語で書くユダヤ人のフランツ・カフカ。

ロシア出身だが英語が堪能なバイリンガルで、英語とロシア語どちらでも作品を書いたウラジーミル・ナボコフ。

講義ではまた、カズオ・イシグロについても紹介されました。

カズオ・イシグロは日本で生まれ、イギリスで育った作家です。

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

イシグロは日本人の両親のもとに生まれたものの、5歳でイギリスに移住しており、あまり日本語が堪能ではないといいます。作品はすべて英語で書かれています。

それにもかかわらず、2017年のノーベル文学賞受賞時には、日本で大きなニュースになりました。

あのときのメディアの取り上げ方は、他の作家が受賞したときとは全く異なっていたはずです。まるで「日本人」の作家が受賞したかのような盛り上がりようで、イシグロの著作もベストセラーになりました。(本来、ノーベル文学賞作家の作品だからといって、日本の市場でヒットするとは限りません)

イシグロはノーベル文学賞受賞後のインタビューで「私の一部は日本人」と語っています。

沼野先生の講義はイシグロのノーベル文学賞受賞前に行われたものでしたが、もし講義がイシグロの受賞後であれば、また別の構成になっていたはずです。そのときは、「カズオ・イシグロはどのくらい日本の作家か?」という質問が投げかけられていたかもしれません。

そして、私たちが「日本の作家」だと見なす「村上春樹はどのくらい日本の作家か?」と考えてみてもいいでしょう。

村上は日本で生まれ育っていますが、作家としてデビューしてからは長く日本国外で暮らしていました。また、作品のスタイルは強くアメリカ文学の影響を受けています。作品はどれも何十か国語に翻訳され、その読者も日本だけでなく世界中に散らばっています。

村上もまた、100%日本の作家とは言い切れません。

境界を越えて生きていく

きっと川端は、自身が「日本人最初のノーベル文学賞受賞者」だという自覚と矜持をもって、「美しい日本の私」という講演を行なったはずです。

しかし実際には、私たちはたとえ日本生まれ日本育ちであっても、混じり気のない「日本人」ではありません。

講義の結びで、沼野先生は以下のふたつのことを主張しました。

① いくつもの境界が一人の人間(作家)の中で交差していること

② 人間(作家)は必ずどこかで境界を越えて生きていく存在であること

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

講義では主にナショナルアイデンティティーについて語られてきましたが、ここでの境界はなにも国の境目だけではありません。性別、所属など、そのほかの属性でも、境界が交差しています。

私たち人間は、このような境界を越えながら生きていると、沼野先生はいいます。

沼野先生が講義で、「今後この越境は進んでいく」と予想したように、インターネットの発展もあり、私たちは自らの境界について自覚的になることが増えてきました。そして、その越境も容易に行えるようになっています。

講義では、もし村上春樹がノーベル賞をとったら、その記念講演は「どんな日本の私」になるかという問いが投げかけられます。

川端が受賞した1968年から大江が受賞した1994年までの間は、26年。

2023年の現在、大江の受賞からさらに29年が経過しています。

みなさんは、「どんな日本の私」を考えますか?

講義動画には、この問いについて学生たちが考えるディスカッションタイムと、それを受けた沼野先生の応答もあります。

ぜひ講義動画を視聴して、この問いについて考えてみてください。

今回紹介した講義:境界線をめぐる旅(朝日講座「知の冒険—もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2013年度講義)第2回 文学と越境―<あいまい>な日本に境界はあるのか? 沼野 充義先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。

<文/竹村 直也(東京大学学生サポーター)>

日本では、これまで2人の作家がノーベル文学賞を受賞しています。

1968年に受賞した川端康成と、1994年に受賞した大江健三郎です。

この2人の日本人作家は、活躍した時代も違いますし、その文学性も、世界に向き合う態度も違います。共通点といえば、ただ日本人として世界的な文学の賞を受賞したということくらいです。

そんな川端と大江ですが、それぞれノーベル賞を受賞した際、受賞記念の講演を行っています。

川端が行った講演のタイトルは「美しい日本の私」、

そして大江が行った講演のタイトルは「あいまいな日本の私」。

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

大江は、同じ日本人としてノーベル賞を受賞した先人、川端の講演を踏まえて、自身の講演を行ったのです。

しかしこのタイトル、日本語として少し違和感を感じないでしょうか?

「美しい日本」までは分かりますが、そこに「私」がついて「美しい日本の私」となると、一体何が対象となっているのかピンときません。

そのうえ「あいまいな日本の私」となると、「あいまいな日本」というものがそもそも分からないので、そのタイトルの輪郭すら掴めないでしょう。

川端と大江の講演では、一体どんなことが語られているのでしょうか?

今回は、そんな2つの講演から、国や文学の「境界」について考える講義を紹介します。

川端康成「美しい日本の私」

講師を務めるのは、ロシア文学の研究者・沼野充義先生です。

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

この講義が行われた2013年には、東大文学部の現代文芸論研究室、スラヴ語スラヴ文学研究室に所属されていて、現在は東京大学の名誉教授となっています。

さて、川端が行った「美しい日本の私」という講演、これは主に西洋とは異なる日本の美意識について語ったものでした。

(ノーベル賞受賞記念講演の全文は、すべてノーベル賞財団のホームページで無料で読むことができます。川端の講演はこちら。全編英語です)

この講演で川端は、道元や明恵の和歌や、瞑想に基づく禅の精神などを紹介しています。そこで語られるのは、日本的なうつろいの美学です。

日本人で初めて世界的な文学の賞に選ばれたという気負いがあったのでしょうか、川端は、ときに西洋的な価値観と対比させながら、自然と調和的な日本の美しさを前面に押し出しています。

それはまた、川端が講演を行なった1968年という時代が反映されているでしょう。

大江健三郎「あいまいな日本の私」

一方、大江が講演を行なった1994年は既に、オリエンタリズムを反映させた川端のような日本論を語る時代ではなくなっていました。そこで大江は川端の講演を受けて、「あいまいな日本の私」という講演を行うのです。

(大江の講演はこちら。全編英語です)

大江は講演で、川端の講演を振り返ります。そして、川端によって語られた日本の美意識を、あいまいなもの(vague)だと捉えました。

そのあいまいさは、「美しい日本の私」というタイトルにも表れています。大江はこのタイトルのあいまいさは「美しい日本"の”私」の「の」に由来しているといいました。

違和感のあるこのタイトルこそが、日本的なあいまいさのひとつの発露であり、川端が講演で「美しい」と讃えた美のあり方の一例です。

そして、大江の講演のタイトルは、「あいまいな日本の私」でした。ここまでの話だと、大江の講演は、「美しい」を「あいまいな」と捉え直し、川端の主張に追随するもののように思われるかもしれません。

しかし、大江のいう「あいまいな」は、日本的美学が根差す「あいまいな」とは異なります。

大江の「あいまいな」は「vague」ではなく、「ambiguous」なのです。

「vague」は、「漠然とした、不明瞭な、はっきりしない、ぼやけた、かすかな」とも訳されるような言葉です。そこでは、掴めなさ、拠り所のなさが意識されています。

一方の「ambiguous」は、「両義的な」と訳されます。つまりここに、「義(意味)」となるような拠り所は存在しているのです。

大江は、「開国以後、百二十年の近代化に続く現在の日本は、根本的に、あいまいさ〔アムビギュイティー〕の二極に引き裂かれている、と私は観察している」(大江健三郎『あいまいな日本の私』、岩波新書、1995年、p8)と語ります。

何もかも漠然としているわけではないものの、どちらの側につくか決めることができないという点で「あいまい」なのです。

夏目漱石はどのくらい日本の作家なのか?

沼野先生の講義は、そのまま「二極に引き裂かれた」作家の話に移ります。

この記事では(そして沼野先生の講義では)、「ノーベル文学賞を受賞したたった2人の日本の作家」として、川端康成と大江健三郎を紹介してきました。

しかし、2人は本当に「日本の作家」といえるのでしょうか?

逆に、それ以外のノーベル文学賞受賞者に「日本の作家」はいないのでしょうか?講義では、沼野先生から「夏目漱石は日本の作家か?」という質問が投げかけられます。

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

当たり前じゃないかという声が返ってきそうです。それでは、「夏目漱石はどのくらい日本の作家か?」という質問ならどうでしょうか?

よく知られているように、漱石はイギリスでの留学経験があります。その期間は2年間だけだったとはいえ、その経験は漱石の文学に少なからず影響を与えているはずです。

また、漱石は当時の知識人として、漢文に熟達していました。若い頃から晩年に至るまで、漢詩を作り続けています。

このような英語や漢学の知識により、文学というものにおける思考法さえも変わってくるはずなのです。

そのように考えると、沼野先生は、夏目漱石は100%日本の作家だとは言い切れないだろうと語ります。

「二極に引き裂かれた」作家たち

日本の外を見ると、どの国の作家だと定義できない事例が数多くあります。

プラハに生きた、ドイツ語で書くユダヤ人のフランツ・カフカ。

ロシア出身だが英語が堪能なバイリンガルで、英語とロシア語どちらでも作品を書いたウラジーミル・ナボコフ。

講義ではまた、カズオ・イシグロについても紹介されました。

カズオ・イシグロは日本で生まれ、イギリスで育った作家です。

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

イシグロは日本人の両親のもとに生まれたものの、5歳でイギリスに移住しており、あまり日本語が堪能ではないといいます。作品はすべて英語で書かれています。

それにもかかわらず、2017年のノーベル文学賞受賞時には、日本で大きなニュースになりました。

あのときのメディアの取り上げ方は、他の作家が受賞したときとは全く異なっていたはずです。まるで「日本人」の作家が受賞したかのような盛り上がりようで、イシグロの著作もベストセラーになりました。(本来、ノーベル文学賞作家の作品だからといって、日本の市場でヒットするとは限りません)

イシグロはノーベル文学賞受賞後のインタビューで「私の一部は日本人」と語っています。

沼野先生の講義はイシグロのノーベル文学賞受賞前に行われたものでしたが、もし講義がイシグロの受賞後であれば、また別の構成になっていたはずです。そのときは、「カズオ・イシグロはどのくらい日本の作家か?」という質問が投げかけられていたかもしれません。

そして、私たちが「日本の作家」だと見なす「村上春樹はどのくらい日本の作家か?」と考えてみてもいいでしょう。

村上は日本で生まれ育っていますが、作家としてデビューしてからは長く日本国外で暮らしていました。また、作品のスタイルは強くアメリカ文学の影響を受けています。作品はどれも何十か国語に翻訳され、その読者も日本だけでなく世界中に散らばっています。

村上もまた、100%日本の作家とは言い切れません。

境界を越えて生きていく

きっと川端は、自身が「日本人最初のノーベル文学賞受賞者」だという自覚と矜持をもって、「美しい日本の私」という講演を行なったはずです。

しかし実際には、私たちはたとえ日本生まれ日本育ちであっても、混じり気のない「日本人」ではありません。

講義の結びで、沼野先生は以下のふたつのことを主張しました。

① いくつもの境界が一人の人間(作家)の中で交差していること

② 人間(作家)は必ずどこかで境界を越えて生きていく存在であること

UTokyo Online Education 朝日講座 2013, 沼野 充義

講義では主にナショナルアイデンティティーについて語られてきましたが、ここでの境界はなにも国の境目だけではありません。性別、所属など、そのほかの属性でも、境界が交差しています。

私たち人間は、このような境界を越えながら生きていると、沼野先生はいいます。

沼野先生が講義で、「今後この越境は進んでいく」と予想したように、インターネットの発展もあり、私たちは自らの境界について自覚的になることが増えてきました。そして、その越境も容易に行えるようになっています。

講義では、もし村上春樹がノーベル賞をとったら、その記念講演は「どんな日本の私」になるかという問いが投げかけられます。

川端が受賞した1968年から大江が受賞した1994年までの間は、26年。

2023年の現在、大江の受賞からさらに29年が経過しています。

みなさんは、「どんな日本の私」を考えますか?

講義動画には、この問いについて学生たちが考えるディスカッションタイムと、それを受けた沼野先生の応答もあります。

ぜひ講義動画を視聴して、この問いについて考えてみてください。

今回紹介した講義:境界線をめぐる旅(朝日講座「知の冒険—もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2013年度講義)第2回 文学と越境―<あいまい>な日本に境界はあるのか? 沼野 充義先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。

<文/竹村 直也(東京大学学生サポーター)>