「自然環境を守るために、森林伐採を防ごう」

「動物が苦しまないように、過度な食肉を戒めよう」

SDGsが国連で採択されるなど、近年ますます関心が高まっている環境問題。

このように環境問題が注目されるようになった理由の一つは、温暖化などの地球環境の変化にあります。

しかし一方で、「人間中心主義」からの脱却を目指すようになったという、私たちの意識の変化も重要です。

人間中心主義とはすなわち、自然を人間の専有物と見なし、都合よく利用しようとする考え方のことです。

中世ヨーロッパの研究者・リン・ホワイトは、キリスト教は人が自分のために自然を搾取することが神の意思であると主張したと述べています。

西洋では、自然を道具のように捉えるキリスト教が普遍的な価値を持っていました。つまり人間中心主義の自然観が長らく支配的だったといえます。

しかし現在は、人間中心主義が見直され、自然そのものの重要性が主張されるようになりました。その変化が、環境問題への意識の違いとしてもあらわれています。

西欧が人間中心主義からの乗り越えを図るなかで注目するようになったのが、人間を自然のなかの存在として位置づける東洋の思想です。

たとえば、仏教の輪廻転生や易の陰陽理論といった思想は、米国の環境倫理思想にも影響を与えているといいます。

古来より自然とともに生きる世界観を持っていた東アジア。しかし、そのような言説を耳にすると、次のような疑問が生じます。

それは、「古来から自然と共生する意識を持っているはずの東アジアの私たちは、環境について、本当に高い倫理思想を持っているのか?」という疑問です。

考えを巡らせてみると、実際はそうでもないことに気づくはずです。現在の環境問題への取り組みは、むしろ西欧が発信していることが多く、東アジアの国々はそれに追随しているだけの場合があります。

それでは、東洋における「共生」自体が幻想だったのでしょうか?

考えるうちに、実は東洋の思想も同じく「人間中心主義」であったということに気づきはじめます。

私たちはどのように環境問題を捉えればよいのか、中国思想の伝統から考える講義動画を紹介します。

「人間中心主義」でないことはありえない

今回紹介する講義は、2022年開講の学術俯瞰講義「30年後の世界へー「共生」を問う」の第7回「類を違える物と共に生きる世界:中国思想から考える環境倫理」です。

講師は、中国の音楽と科学に関する思想が専門の、田中由紀先生が務めています。

先ほど、東洋の自然観もまた「人間中心主義」であったと述べました。

しかし東洋の思想は、人間と自然の有機的な関係を認め、両者の間に本質的な違いはないとしています。

それでは、東洋思想のどこが「人間中心主義」的なのでしょうか?

そのひとつの例となるのが、儒教の「聖人」である皇帝・尭が、同じく「聖人」である禹に命じて行わせた大規模な治水工事と鳥獣の被害の除去です。

治水工事や鳥獣の駆除は、人間の利益のために自然を変容させる行為にほかなりません。

しかし儒教は、ある意味自然破壊とも言える政策を推し進めた彼らを、聖人として讃えています。

環境倫理学者の鬼頭秀一は、次のように述べています。

西洋でも東洋でも等しく、ある特定の生業形態をとって生活がなされてきている限り…その「生業」のあり方は、人間中心的であるのか人間非中心的であるのかという次元ではなく、自然とのかかわりのあり方という次元からしか捉えられない

鬼頭秀一『自然保護を問い直す:環境倫理とネットワーク』、筑摩書房、1996、pp.119 -120

田中先生は、人間が文明を維持し自らの生活を向上させるために自然に干渉する以上、 「人間中心主義」でないことはありえないと主張します。

鬼頭の主張に従うと、注目すべきなのは、人間中心主義かどうかではなく、自然に対し、人間が具体的に「どう」ふるまってきたのか、 あるいは「どう」ふるまうべきだと考えていたのか、を常に意識しながら、 人間と自然に対し、どのような理論的位置付けを与えているのかということなのです。

形体によって理に制限がかかる

続いて講義では、中国思想における人間と自然の理論的位置付けの具体例が紹介されます。

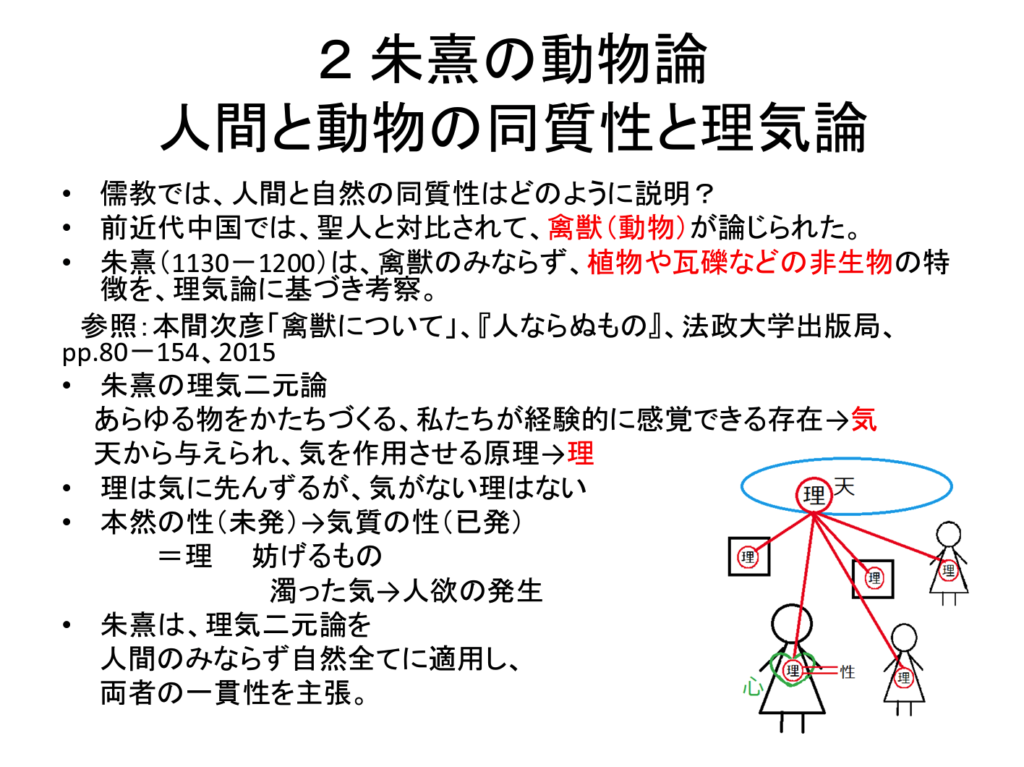

まず語られるのが、宋の思想家・朱熹(1130-1200)による動物論です。

朱子学の開祖としても知られる朱熹は、「理気二元論」を唱えて、人間と自然の一貫性を主張しました。

理気二元論とは、すべてのものは天から与えられた非物質的な原理である理と、物質を形成する気から成り立っているとする思想です。

朱熹は、人間、動物、植物、無生物のすべては、理を持つという点で同質だとしました。

この主張だけを聞くと、人間と自然を同じように扱っているように思えます。

しかし、両者の間の理に違いがないわけではありません。

理はもともと普遍的なものですが、理が万物に与えられたとき、つまり物体になったとき、理は制限が加えられるからです。

形体(物体の性質)によって、発現する理が異なってくるのです。

私たち人間は「仁」・「義」・「礼」・「智」の4つの徳目を持ちますが、そのほかの動物や事物は、有する徳目に偏りがあります。

たとえば、君臣関係を重視する蜂や蟻は「義」が強く、父子関係を重視する虎や狼は「仁」が勝るといわれます。

つまり、人間と形体の異なる動植物(自然)は、人間と同じ理を持つことはできないのです。

結局のところ朱熹の主張でも、人間と人間でないものの間には、乗り越えられない壁があるのだといえます。

(ただし朱熹は、「不善に溺れた人間」もまた物と同様の存在として扱い、人間一般と区別しています)

憐れみの感情で動物を愛する

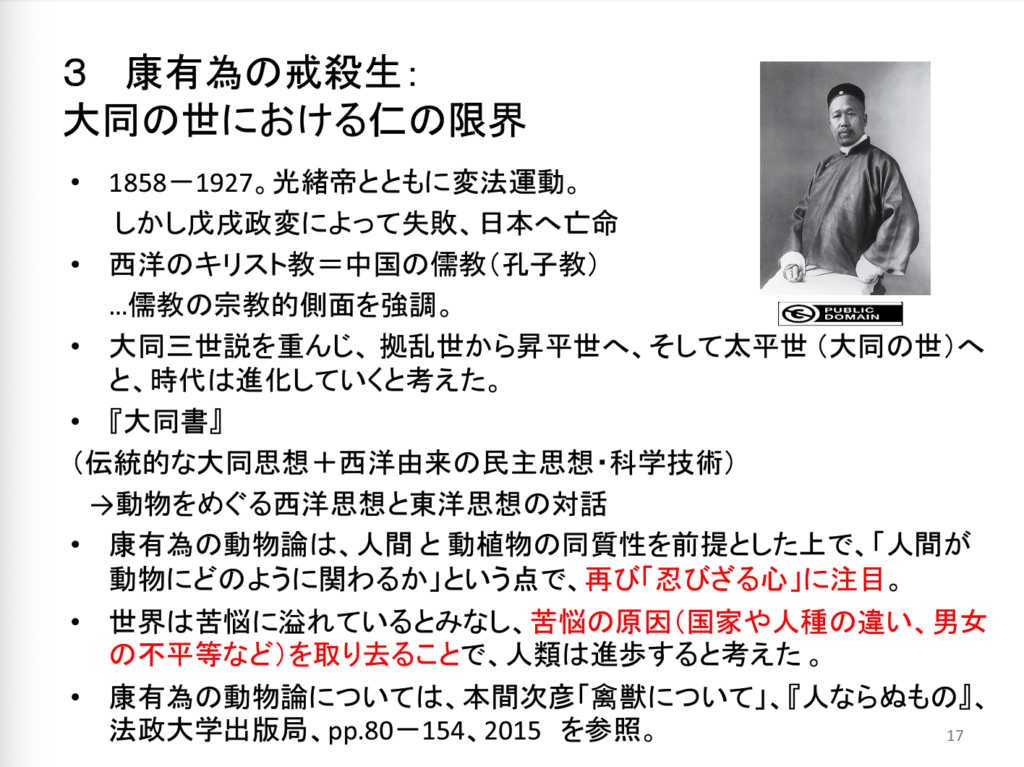

次に紹介されるのは、清末の思想家・康有為(1858‐1927)です。

康有為が活躍したのは、朱熹からかなり時代が下り、西欧由来の民主思想が中国にも伝わってきていたころです。しかし一方で、世界には依然として問題が山積みでした。

康有為は、国家や人種の違い、男女の不平等といった苦悩の原因を取り去ることで、多くの問題は解決され、人類は進歩すると考えます。

康有為が主張したのは、類(=形体の違い)を取り去ることでした。

私たちは、自分と同じ見た目(類)をしたものばかりを愛していて、見た目が異なるものを愛すことはあまりないと、康有為はいいます。

たしかに私たちは、多くの動物たちよりも、自分と類する人間のほうに愛情を向けています。

康有為は、「大同の世」という一種のユートピアを構想していました。

その大同の世では、類による差別は撤廃され、同形同類のものばかりでなく、あらゆる物を愛することができるようになるといいます。

つまり、人間と形体の異なる動物も、人間と同様に愛されるということです。

このような康有為の思想は、西欧的な発想に似たところがあります。

なぜなら、西欧の環境倫理は、自然権の範囲を拡大させていく過程の中で、動物や自然も平等に扱うようになって発展してきたという歴史があるからです。

たとえば、オーストラリアの哲学者・ピーター・シンガーは、動物も含めて「苦痛を感じるか否か」という利害を平等に配慮すべきだという「動物解放論」を唱えています。

類を取り去ることで、動物をみずからと同じ側に引き入れていく康有為の思想は、シンガーの提示するような、権利の範囲を拡大させていく西欧の倫理思想と通じているといえるでしょう。

しかし一方で、康有為の思想にはまた、「動物解放論」とは異なる点があります。

その違いは、康有為は動物の利害を考慮する理由を「仁(≒人間側の憐れみの感情)」においているということです。

シンガーが「平等に配慮されるべき利益」を念頭に置いていたのに対して、康有為は、人間が憐れみの感情を喚起できるかどうかを重要な問題としています。

康有為の理論は、類による差別を撤廃すべきという主張においては、たしかに「人間中心主義」を脱しています。

しかし、人間が動植物に対しどうふるまうかという実践的な態度においては、人間側が仁を喚起できるかどうかということしか考えておらず、「人間中心主義」へと戻っているのだと、田中先生は述べています。

さらに、ありとあらゆる万物に対して憐れみの感情を持つことは現実的に不可能です。

つまり、仁の範囲を万物に拡大させることはできません。

康有為の思想が明らかにしたのは、人間の仁の限界でした。

不完全な私たちに何ができるか

講義ではこのように、人間の仁の限界が示されます。

これはつまり、西欧由来の環境倫理の発展にも限界があるということを意味しています。

私たち人間は、動植物と同質であるからこそ、自然を完全に救うことはできないのです。

それでは私たちは、これから何をすることができるのでしょうか?

講義は、このような悲観的な結論を出して終わりではありません。

そこから私たちが取りうる可能性についても、いくつかの提案がなされています。

今回紹介した講義は、情報が細かくスライドにまとめられているため、スライドを眺めるだけでも、ある程度内容をつかむことができるはずです。

ただし、環境倫理について考えることに対する田中先生のスタンスなど、実際に動画を視聴してしか確認できない部分にも重要な要素があります。

紹介した内容についてもっと考えてみたいと思った方は、ぜひ講義動画を視聴して確認してみてください。

<文/竹村直也(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:30年後の世界へ ― 「共生」を問う(学術フロンティア講義)第7回 類を違える物と共に生きる世界:中国思想から考える環境倫理 田中有紀先生

●他の講義紹介記事はこちらから読む