あなたは、コンピュータを操るのが得意でしょうか?それとも、ちょっと苦手?

ここで一度、あなたが非常に高いコンピュータ操作能力を持っていると仮定してみてください。

そこで「人間の知能と同じようなコンピュータを作れ」と言われたら、一体どうしますか?

コンピュータを操るのに長けているわけですから、きっと実現可能なさまざまな計算パターンなどが思いつくと思います。

しかし、少し考えて、こう疑問に感じるはずです。

そもそも人間の知能は、どういう仕組みで動いているんだろうか、と。

人類は、コンピュータを発明した直後から、いかにして人工知能(AI)を作り出せるかという課題に取り組んできました。

ただコンピュータの知識をつけるだけでは、この問題を解決することはできません。AIを作るためには、どのように人間が世界と関わり、思考しているのかという、ある意味究極の難問とも言える問題に向き合う必要があるのです。

AI研究が始まってから70年ほど経った現在、めざましい成果が諸分野で現れており、私たちの日常生活にAIが与える影響も、加速度的に強まっています。

しかしながら、「人間の知能」と言えるようなAIはまだ生まれておらず、どうすれば「人間の知能」が作れるのかというアプローチも定まっていません。

今回は、AIの歴史を辿りながら、AIと人類の未来について考える講義を紹介します。

1950年代に始まったAI研究

講師を務めてくださるのは、人工知能研究者の中島秀之先生です。

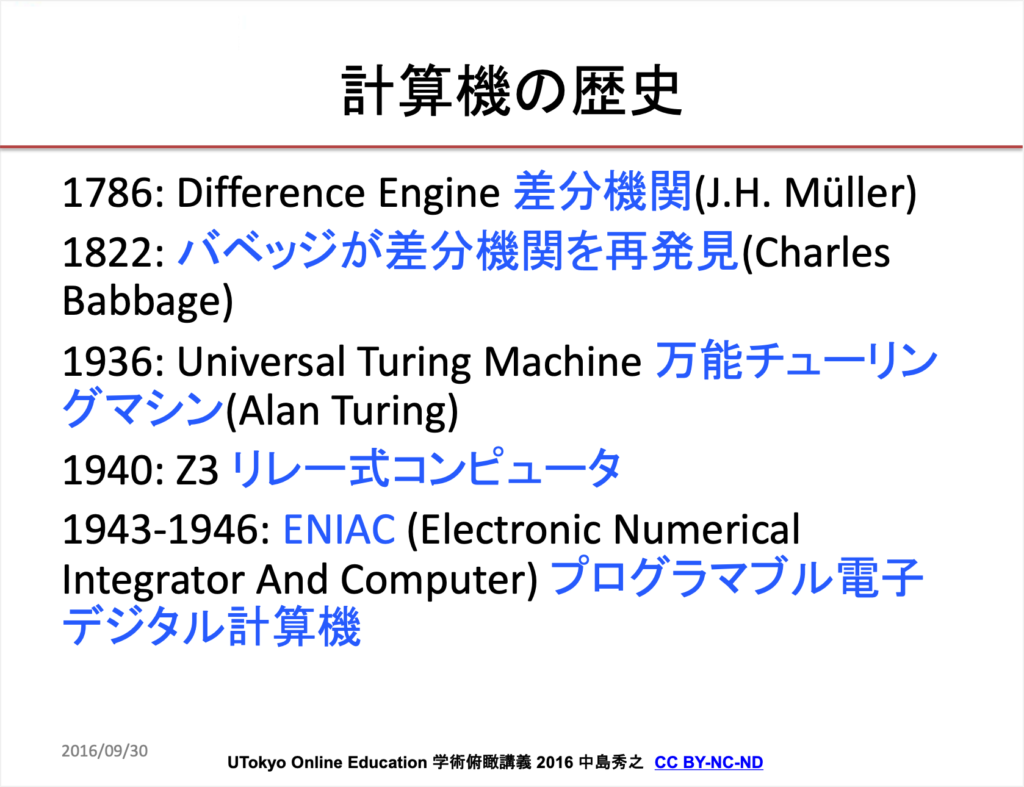

講義では、AIの説明に入る前に、まずコンピュータ(計算機)の歴史が紹介されます。

講義中で紹介される下の年表に示されている通り、コンピュータは1940年代ごろから開発が進んでいきます。

対するAIの研究が始まったのは、1950年代ごろのことです。1956年には、「Artificial Intelligence(AI)」の名を冠した初めての会議であるダートマス会議が開かれます。このころからコンピュータでAIを作るという大きなミッションが意識されるようになりました。

知能は記号を処理するだけのものなのか

それでは、これまで人工知能の研究者たちは、どのようにして人間の知能のようなコンピュータを作ろうとしてきたのでしょうか?

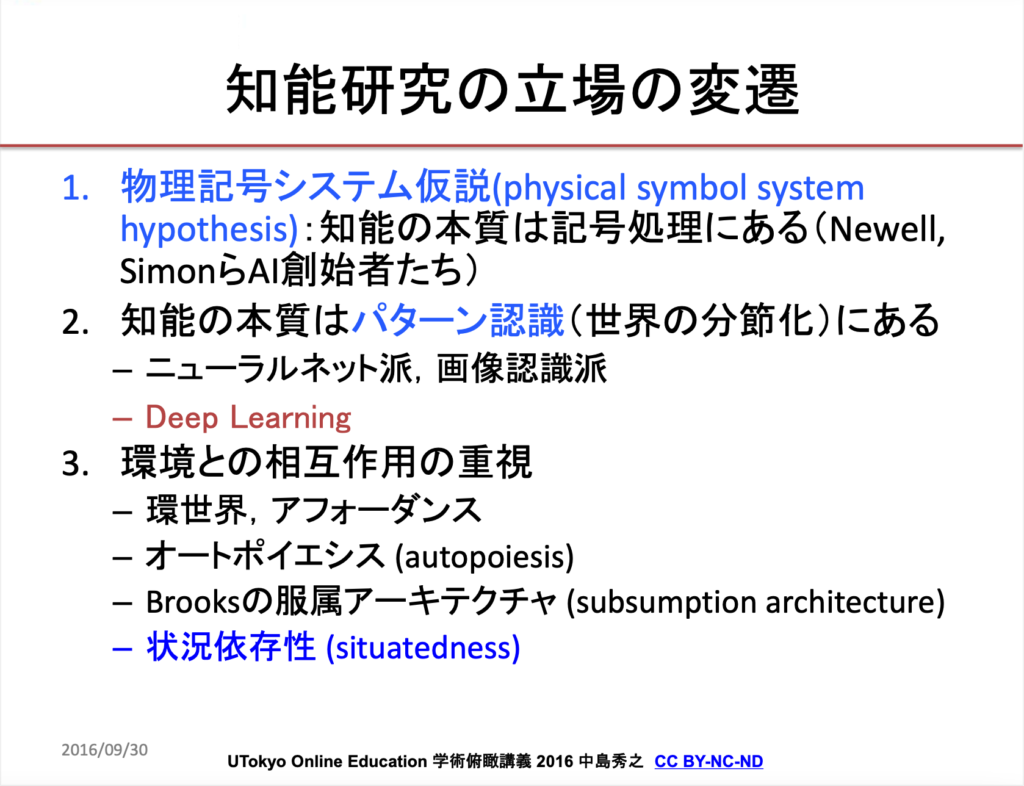

講義では、知能研究の立場の変遷として、3つのアプローチが挙げられます。

1つ目は、物理記号システム仮説です。これは、知能の本質は記号処理にあるという立場で、初期の人工知能の研究者たちは、主にこの仮説にしたがって研究を進めていきました。

初期の人工知能の研究者は、うまく外部の情報を処理すれば、人間の知能のような働きができるとしていました。それはたとえば、辞書の内容を丸暗記すれば、自由に翻訳ができると考えるようなものです。

しかし、人間の知能の働きがそれほどシンプルではないことは、現在のGoogle翻訳の精度などを知っている私たちは、よく理解していると思います。(Google翻訳は辞書を丸暗記しているだけではありませんが)

同じ単語でもさまざまな意味を持つものがあり、文脈やそのときの情報などを多角的に踏まえてようやく、ひとつの文意を理解することができます。私たちは自然とそれを行っていますが、辞書ひとつで成し遂げられるほど単純なことではないのです。

世界を分節するものとしての知能

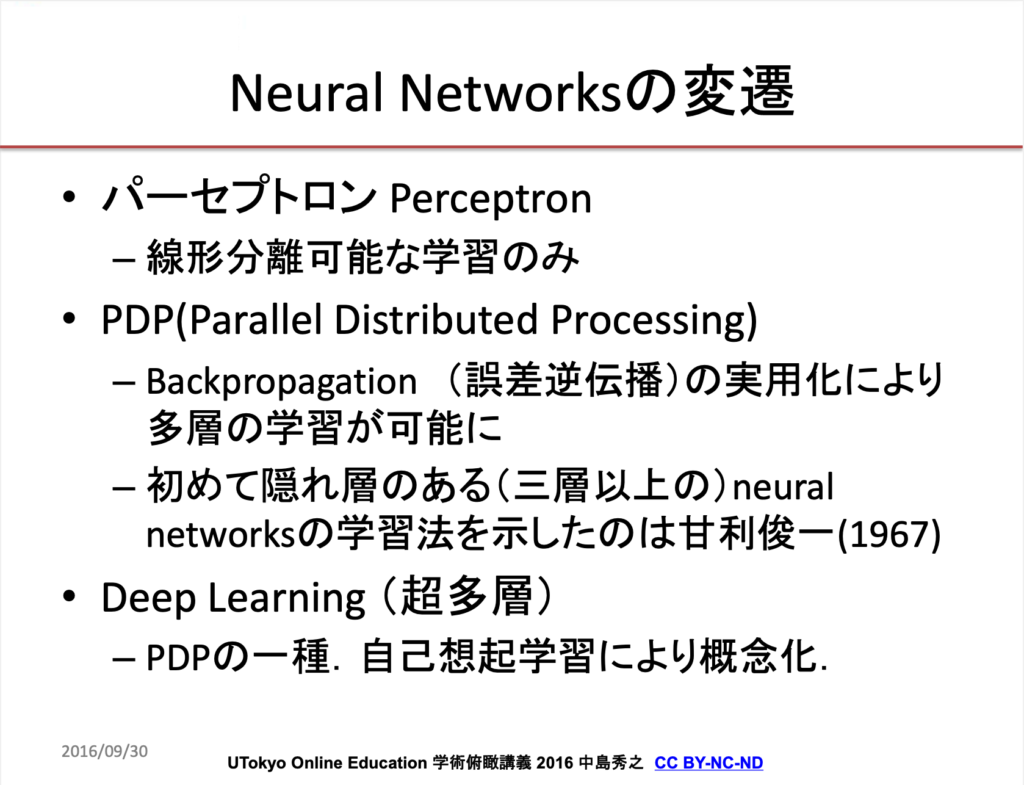

次に、知能の本質はパターン認識(世界の分節化)にあるとする立場が生まれてきます。

たとえば、私たちは猫を見たときに、それが初めて見る猫であっても、「これは猫だ」と認識することができますが、それができるのは、「猫」という対象を他の対象と区別しているからです。

このように、世界の文節化を行うものとしてのAIを開発する研究者によって、優れた画像認識技術などが生まれていきます。おそらく皆さんも耳にしているであろう、「Deep Learning」なども、この立場から発展した技術のひとつです。

今では、高性能のAIは、人間より優れた精度で人の顔を識別することができるようになりました。

環境と知能の相互作用

講師の中島先生は、さらに別の立場に立って、人工知能の研究を進めています。

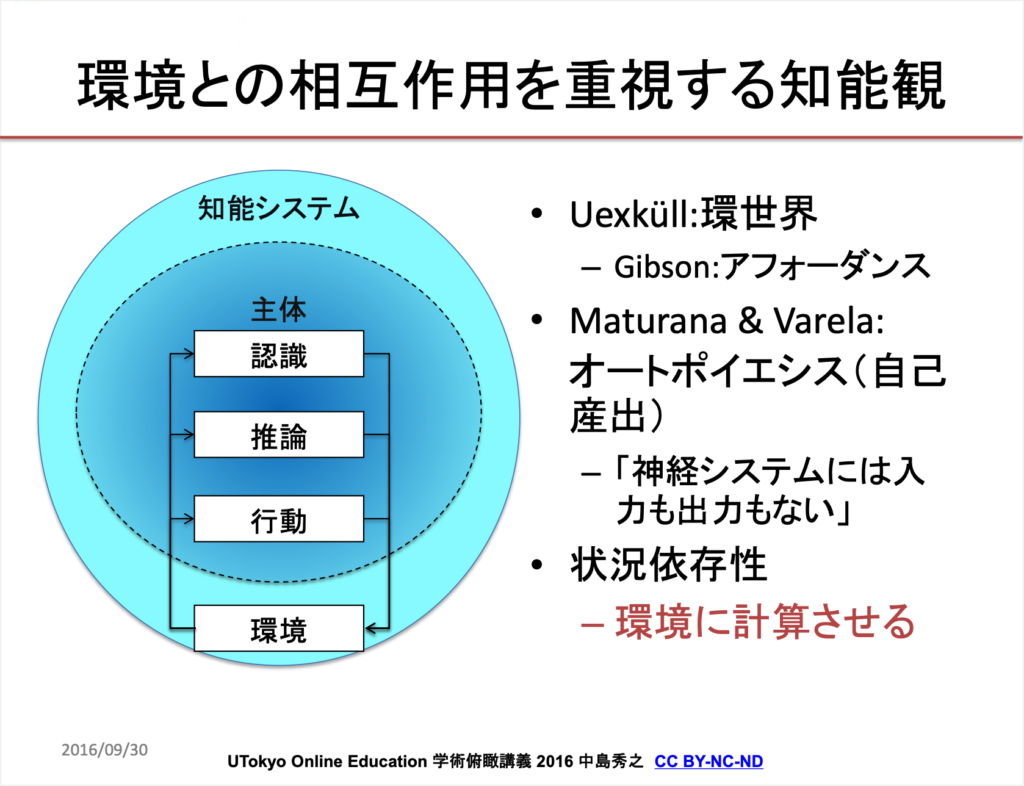

それは、環境との相互作用を重視するというものです。

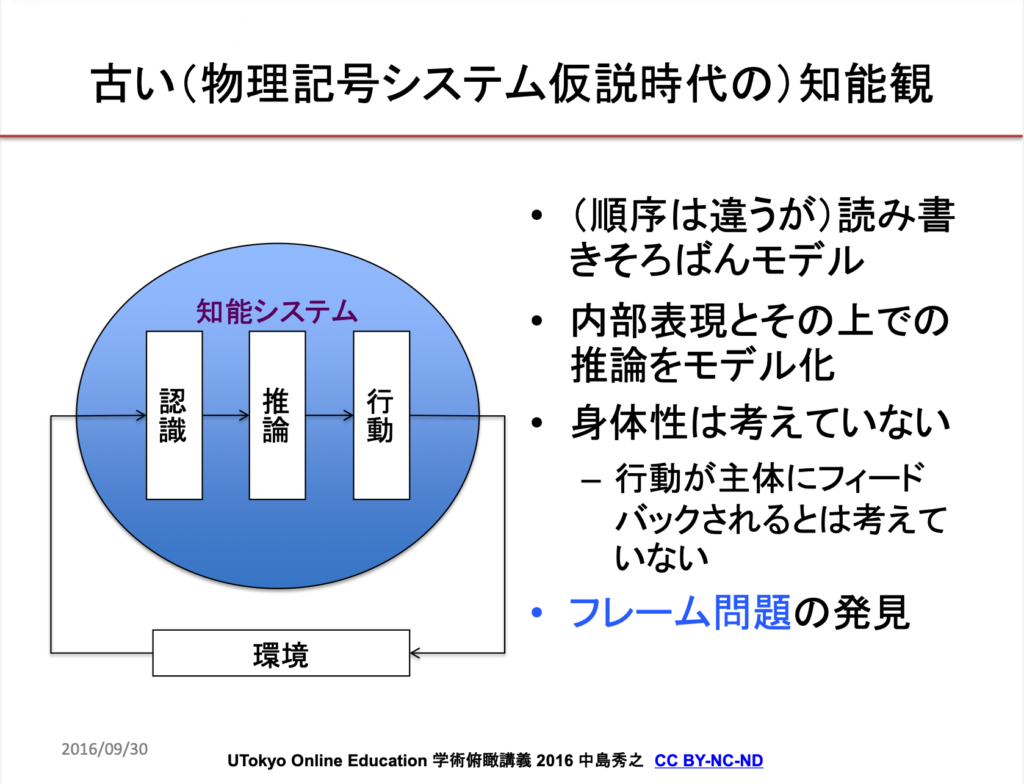

私たちの知能がどのように環境と関わっているのかと聞かれたときに、多くの人は下のようなモデルを素直に思い浮かべると思います。

まず、外界の環境を認識して、そのあとその認識内容を推論する。そこで推論した内容をもとに行動を起こし、環境に影響を与える。これは物理記号システム仮説だけでなく、パターン認識を重視する立場にも共通する知能観です。

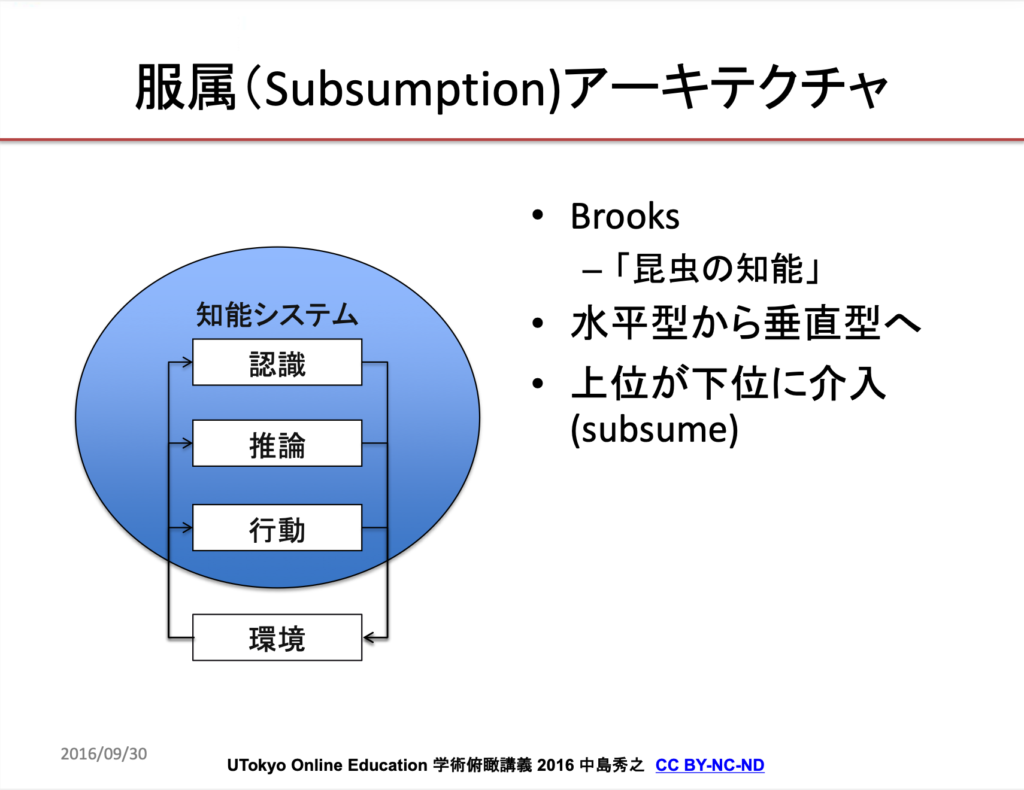

これに対し、環境との相互作用を重視する立場は、「認識」、「推論」、「行動」が一直線上にあるのではなく、それぞれ独立して機能するものだとします。

ロボット研究者のBrooksは「昆虫の知能」という言葉を使っていますが、これは認識や推論を挟むことのない、ほとんど反射的な知能の働きのことです。中島先生は、掃除機のルンバが障害物を避ける機能を、認識や推論と独立に機能する知能システムの「行動」の働きの例として言及しています。

環境との相互作用とは、計算を知能の内部で完結するものと見なすのではなく、環境にも計算を行わせるということです。私たちは複雑な環境を全て理解して制御できているわけではありません。そこでは、まるで昆虫やルンバのように、環境を利用しながら、相互に関わり合う領域があります。

私たちの知能をより深く知るためには、全てを内部で計算するのではなく、何が起こったのか、外部の環境を分析する必要もあるのです。

AIから人間の未来について考える

人間の知能の機能として、「認識」、「推論」、「行動」の3つを挙げました。

これをそれぞれ「思考」、「情動」、「生存」に置き換えるなら、別々の脳の部位との対応関係を見出すこともできます。

現在、AIは基本的にボトムアップで情報を処理していますが、人間の知能は、トップダウンで行われる機能が多くの割合を占めています。そのため、AIには人間の「ぱっと見の印象」のようなものがありません。

うまくトップダウンとボトムアップの仕組みを融合させることで、AIは更なる進歩を遂げていくのではないでしょうか。

講義ではそのほか、AIに関する教育の議論や、AIと人間社会の未来についても紹介されています。

近年では、身近なメディアがAIを取り上げることも増えてきました。ただ、そこで語られるのは、目を引く最新技術など、表面的なものがほとんどです。

しかし、この記事で紹介したようにAIは人間のあり方を考えるうえでも、重要な鍵を握っています。大学に入学したばかりの学生向けであるこの講義動画は、その入門にぴったりです。

皆さんもぜひ、この講義動画を視聴して、AIと人間の未来について考えてみてください。

今回紹介した講義:ビッグデータ時代の人工知能学と情報社会のあり方(学術俯瞰講義)第1回 AIの歴史概観 中島 秀之先生

<文/竹村直也(東京大学オンライン教育支援サポーター)>