小学校、中学校の義務教育のあと、高校に行き、大学へ進学する。

そしてその後は社会で働く…

私たちは、学びの場の最終段階として(もしくは働き始めるまでの最後の学生生活の場として)大学を位置づけています。

しかし、大学は単なる教育機関ではなく、研究の場でもあります。そして、そこで得る知の在り方も、それまでの小中高の課程で学んできたことから大きく隔たっています。

そのため、高校を卒業して大学に入ると、しばらくのうちは、それまでの受験勉強的な学びとのギャップに困惑し、大学という場所で何をすべきなのか掴めない日々が続くかもしれません。

それどころか、大学を卒業してもなお、大学で教えられたこと、学んだことがどういった意味を持つのか、分からないままになってしまうこともあるでしょう。

そもそも、大学とはどういった場なのでしょうか?

私たちはなぜ大学で学んでいるのでしょうか?

大学は、何処から来て何処へ行くのか

今回紹介するのは、社会学者の吉見俊哉先生による2014年開講「新・学問のすゝめー大学は、何処から来て何処へ行くのか」という講義です。

これは東京大学の歴史を学ぶオムニバス講義「新・学問のすゝめー東大教授たちの近代」の第1回で、世界の大学の成り立ちまで遡り、大学のこれまでとこれからについて考えています。

講義は、東京大学に入学した1、2年生を主な対象としたもので、東大(大学)がどういった場であるのかが、初学者に分かりやすく解説された内容になっています。

これから大学で学びを深めていく学部生はもちろん、すでに大学を卒業しつつも大学の在り方に関心のある方は必見の講義です。

大学が直面している困難

大学の歴史を振り返る前に、講義ではまず「大学の現在」について語られます。

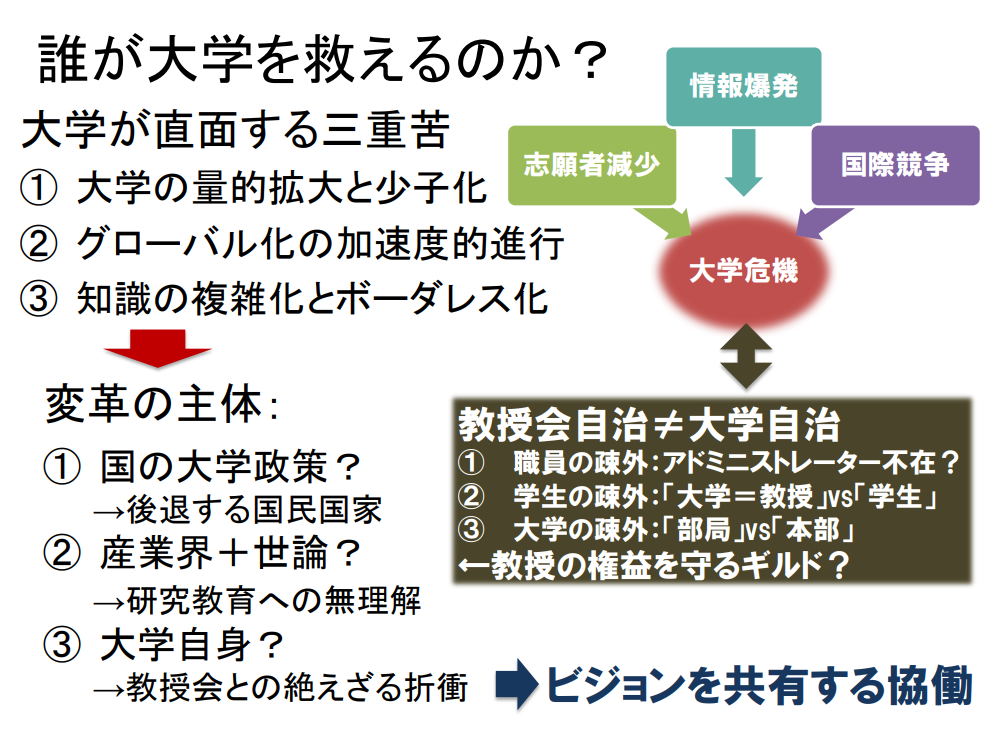

吉見先生は、現在の日本の大学は、時代の変化に伴ういくつかの困難に直面しているといいます。

その大きなひとつの要因は、知識のグローバル化です。大学制度が世界的に広がったことで、アカデミアが国際的な競争に晒されることになりました。

また、著しい情報爆発も深刻です。デジタル化により世界中の多様な情報にアクセスできるようになったことで、知識の複雑化とボーダレス化が進んでいます。

一方で、大学の数の増加と少子化によって、志願者が減少していることも大きな問題になっています。志願者数の減少は、大学の質の低下にも直結します。

この困難は不可逆な変化によるもので、既存の大学システムのままで対応できるものではありません。

大学は、いまひとつの転換期を迎えているのだといえます。

大学は2度生まれているー中世の大学

大学はいま転換期を迎えていると述べました。

しかし実は、大学は過去に一度大きな転換をすでに経験しているのです。

その転換が起きたのは、16世紀のこと。グーテンベルクの活版印刷によって、本が大量生産されるようになった時代でした。

大学の始まりは、それから300年ほど時代を遡ります。

一番最初にできた大学は、1158年のボローニャ大学だといわれています。1231年にはパリ大学ができました。

時代は中世。中世都市に最初の大学ができた背景には、中世都市の交易ネットワークの興隆がありました。

当時は、デジタル機器どころか本すらまともに流通してない時代。なにか知識を求める際には、その知識をもつ知識人に会いに行って直接話を聞くか、修道院などに収蔵されている写本を読むしかありませんでした。

つまり、「学び」と「旅」は不可分な存在だったのです。

旅をする際には自由な移動が必要で、都市の支配層に対抗しなければいけませんでした。

その後ろ盾として教皇権や皇帝権を巧みに利用し、資本として知識を擁して結成された協同組合が、中世の大学でした。

しかしその後、14世紀から16世紀にかけて大学の数が増加し、単なる資格授与機関として知の形骸化が進んでいきます。

また、宗教改革によって宗派ごとに大学に断絶が起きたり、国家形成によってヨーロッパを横断するような知のネットワークが作られにくくなったりしたことで、中世的な大学のシステムが機能不全になっていきました。

追い打ちをかけるように、グーテンベルクの活版印刷により、大量に複製された知識(本)が普及します。これにより、中世的な大学システムの基盤は失われてしまいました。

その後、16世紀から18世紀にかけて、知識は「大学」よりもむしろ「出版」によって生み出されるようになります。

デカルトやパスカルといった、16世紀から18世紀にかけて活躍した大思想家のような人を思い浮かべてみると、大学の先生であった人はきわめてわずかです。

大学の先生は教育者としての側面が強く、最先端の知を生み出す知識人は、在野の著述家のなかから生まれていました。

大学は2度生まれているー近代の大学

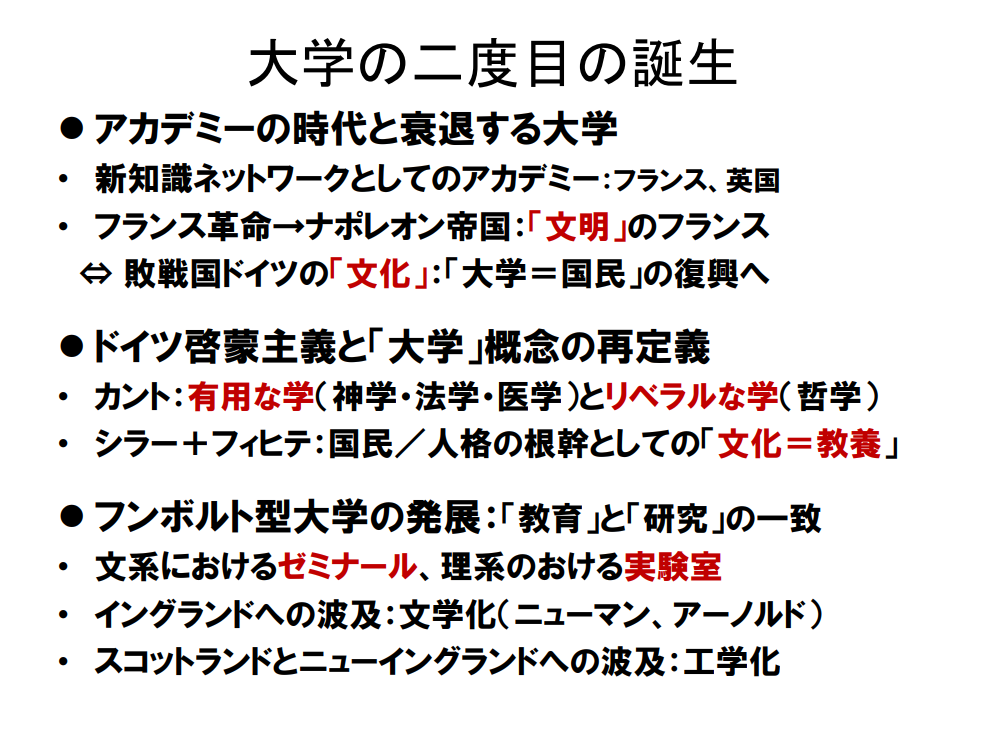

「2度目」の大学は、近代の成立過程のなかで生まれていきました。

新たな大学を生み出すきっかけとなったのはドイツです。

ナポレオンとの戦争に敗戦したドイツは、自国の文化を復興させるべく、国民国家の基盤としての大学のあり方を打ち立てました。

そこには、ドイツの哲学者カントが「有用な学」と呼ぶような学問分野(神学・法学・医学)と「リベラル(自由)な学」と呼ぶような学問分野(哲学)があり、そのダイナミクスによって大学の知が形成されました。これは、現在も続く大学の知のあり方だといえます。

また、文系におけるゼミナール、理系における実験室が確立していったのもこの時期です。

19世紀には、ドイツの生み出した大学制度が圧倒的な優位を誇るようになりました。

この時期に成立した近代的な大学が、いまも日本の大学制度の根幹になっています。

日本における大学制度

それでは、日本において大学はどのように成立していったのでしょうか?

授業では、日本の大学の嚆矢といえる東京大学の成立過程が紹介されます。

東京大学は1877年に創立されましたが、その母体となる機関は様々でした。

文学部/理学部 :幕府天文方(1684)→蕃書調所→大学南校

医学部 :幕府種痘所(1858)→大学東校

法学部/経済学部:司法省明法寮(1871)→東京法学校

工学部 :工部省工学寮(1871)→工部大学校

農学部 :内務省農事修学場(1874)→駒場農学校/東京山林学校

教養学部 :第一高等学校(1894)

東京大学は、歴史的に異なる経緯で生まれた複数の専門学校・高校が寄り集まる形で成立しています。

さらに、学部はそれぞれ、ドイツ、フランス、アメリカなど、異なる国の大学のモデルを参考にしてつくられました。

東京大学は、それぞれの学部が違うDNAを持っているのです。

このような背景のもと生まれた東京大学は、学部ごとに縦割りの制度体制になっていました。

縦割りを解消すべく、戦後に導入されたのが、教養学部です。

教養学部を導入した当時の東大総長である南原繁(1945.12~51.11)は、これからの大学には「一般教養」が必要だと考えました。

南原は、戦争の経験で大きな脅威となった原子力の仕組みについて、理系の専門家に任せきりにするのではなく、文系の学生も理解する必要があるとしました。一方、理系の学生も、哲学や歴史などを知らなければいけないと考えます。

文系と理系をつなぐような教育をしなければいけないという考えのもと、南原は第一高等学校を教養学部に改編して東京大学に組み込み、一般教養を学べる場としました。

専門課程に入る前に、東大の学部生がみな所属することになる教養学部は、知の専門分化が孕む危機に対抗する、東大の重要な要素になっています。

これからの大学を考える

講義は再び世界的な話に戻ります。

吉見先生は、大学の歴史を振り返ると、16世紀と21世紀は似ているといいます。

確認したように、16世紀は活版印刷によって手に入れられる知識の量が大きく増加した時代でした。現在は、デジタル技術の普及によって、より著しい情報爆発が起こっています。

そして、「大航海時代」ともいわれる16世紀はまた、世界的な交流が進んだ時代でもありました。つまり、グローバリゼーションの最初のプロセスができたということです。

21世紀は、一度大学の制度が崩壊した16世紀に近い状況にあります。

吉見先生は、これまで日本の大学は足し算をやってきたといいます。

ドイツのモデルを基準とし、近代的な大学に新たな要素を継ぎ足しながら、拡大する形でここまで残ってきたということです。

しかし、大学制度にいくつかの困難が立ちはだかっているいま、もっているものを削ぎ落とし、新たな大学に生まれ変わる必要があるかもしれません。

吉見先生は、南原の行った教養学部の導入は正しかったといいます。これからの時代にあった知を生み出すには、「有用な学」と「リベラル(自由)な学」のどちらも必要不可欠です。

講義では、吉見先生がこれからの大学を考えるうえでの3つのビジョンを提示しています。

ぜひ講義動画を視聴して、これまでの大学の歴史を学びながら、これからの大学のあり方について考えてみてください。

<文/竹村直也(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:新・学問のすゝめー東大教授たちの近代(学術俯瞰講義)第1回 新・学問のすゝめー大学は、何処から来て何処へ行くのか 吉見俊哉先生

●他の講義紹介記事はこちらから読む