食料品、石油燃料、電気など、さまざまなものの物価高騰が続いています。

その一方で、私たちの所得が大きく増えることはなく、以前より豊かな暮らしがしにくくなっている現実があります。

こんな社会で、私たちはこれからどうしていけばよいのでしょうか?

……

いきなり暗い話からはじめて申し訳ありません。

ですが、不況下での物価高が続く現状に焦りを抱いている方は多いと思います。

所得さえ増えてくれれば、もっと豊かな暮らしができるのに……

そんななか、どうすれば人々の所得が増えるのだろうと、経済学に興味を持つ人も増えているかもしれません。

経済学は、どうして不景気が続いているのか、なぜ物価高が止まらないのか考えるための、恰好のツールです。

しかし、一度考えてみてください。私たちが求めていることは、本当に所得を増やすことでしょうか?

私たちの究極の目的は、「幸福」になることのはずです。

たしかに、所得の増減は、私たちの幸福と密接に結びついているように思います。

しかし、実際には、経済学の取り扱う対象(モノ・カネ・ヒトの生産・交換・消費の関係)と幸福との間には、大きな乖離があるのです。

幸福をめざすというシンプルな目的に立ち返り、経済学について、そして私たちの社会について、もう一度考え直してみませんか?

一定を超えると、所得が増えても幸福にはならない

今回紹介するのは、経済学者の武田晴人先生による講義です。

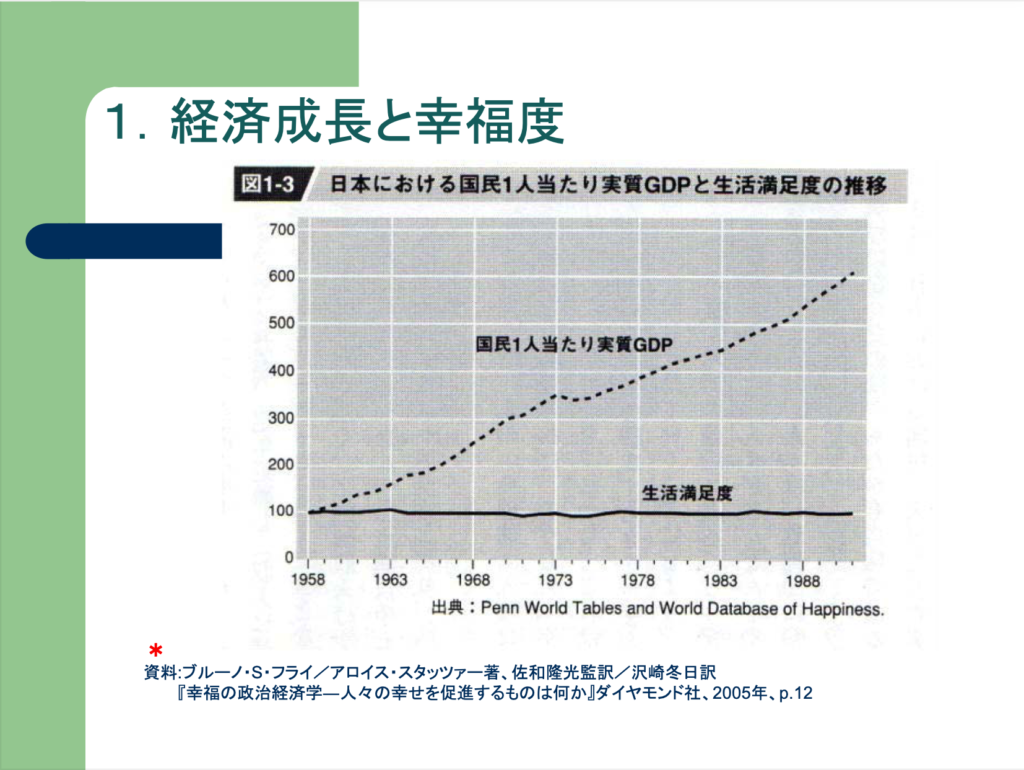

先ほど、経済学と幸福の間には大きな乖離があると述べました。この主張を疑わしく感じている人もいるかもしれません。しかしこれは、「国民1人当たりGDP」と「生活満足度」の関係として、講義で紹介された次のグラフに表れています。

グラフには、1958年から1990年代までの日本の「国民1人当たりGDP」と「生活満足度」の推移が示されています。

「国民1人当たりGDP」が大きく増加しているのに対して、「生活満足度」にはほとんど変化はありません。(オイルショックのときに微減している程度)

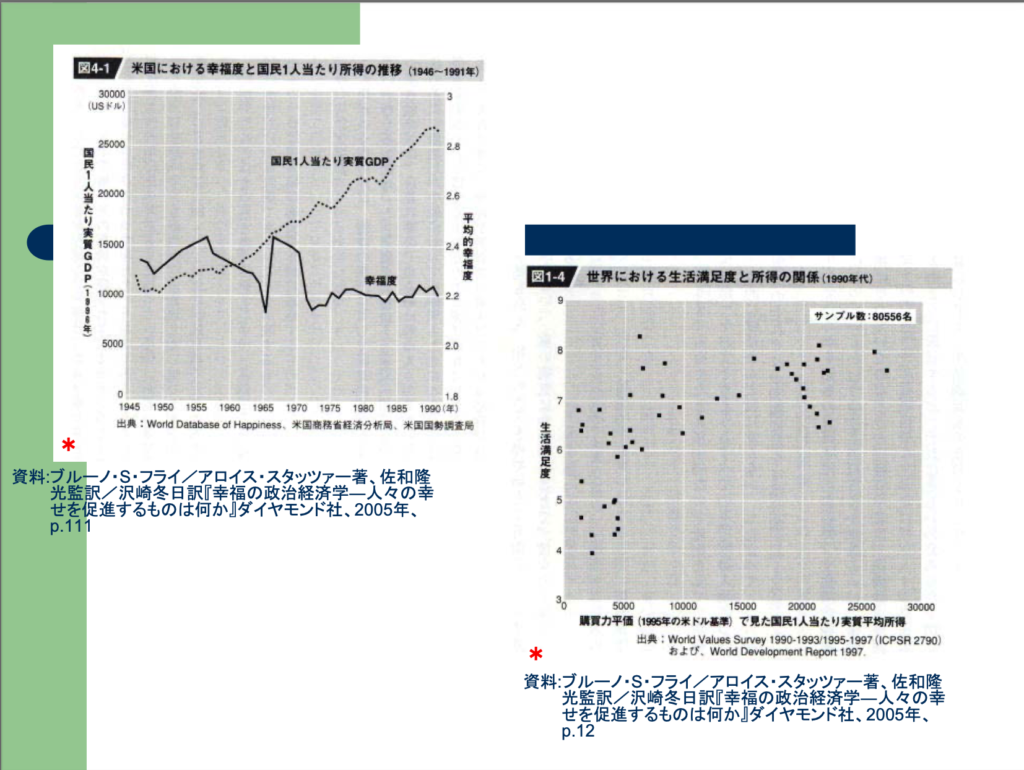

これは日本特有の現象ではなく、アメリカでも同様に、「国民1人当たりGDP」と「生活満足度」の相関関係は見られませんでした。

講義で示された別のグラフを見ると、所得が10000ドル以下(1990年代時点)の国では所得と幸福度が比例している一方、それ以上になると相関はなくなっています。

以上のことから、所得によってもたらされる幸福には、閾値があることがわかります。

一定以上になると、いくら所得が増えても、幸福にはならないのです。

戦前の経済は成長と衰退を繰り返していた

しかし、経済学者は、所得を増やし続けても意味がないということに気づいていないのでしょうか?

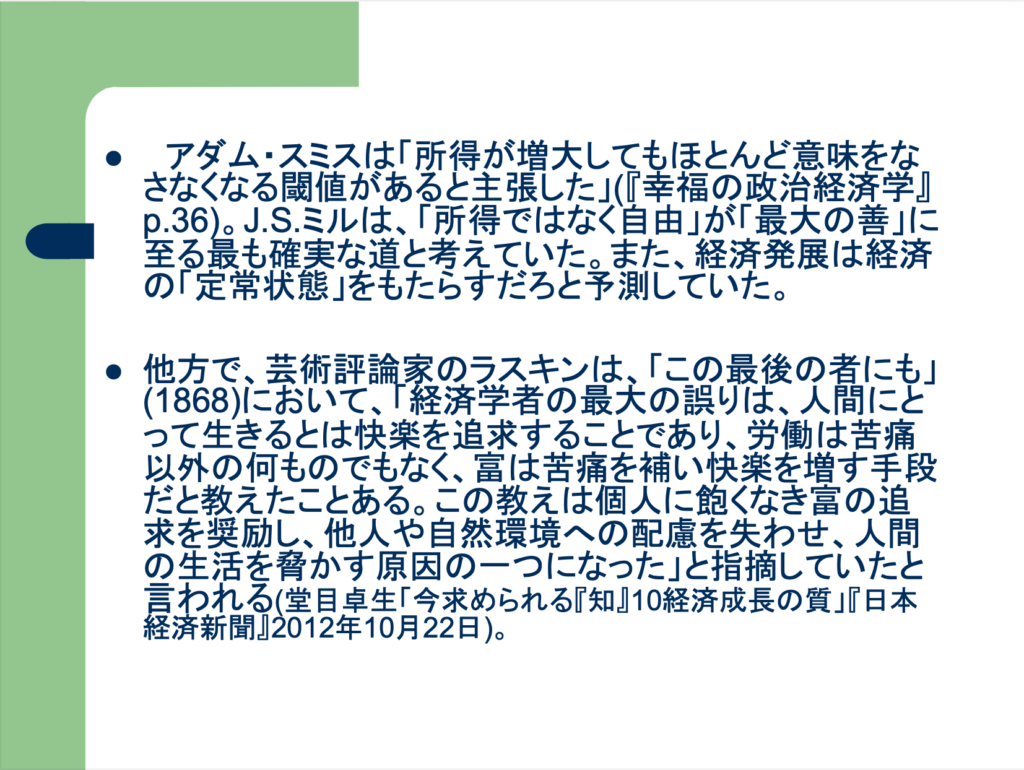

武田先生いわく、初期の経済学者は、所得と幸福の相関について懐疑的であったといいます。

たとえば、経済学の始祖ともいえるアダム・スミス(1723-1790)は、「所得が増大してもほとんど意味をなさなくなる閾値がある」と主張していました。

また、功利主義を唱えたことで知られるJ・S・ミル(1806-1873)も、「所得ではなく自由」が「最大の善」に至る最も確実な道だと考えていたようです。

そもそも、今の私たちの社会では、経済は成長して当たり前のものと認識されています。

事実、最初に紹介したグラフで示したように、戦後の日本(や多くの国)では、ほとんど常にGDPが増加し続けてきました。

だからこそ、私たちはここ数十年の景気停滞を問題視し、経済学者を中心に、どうすれば経済成長できるのか議論しているのです。

しかし、果たしてその認識は正しいのでしょうか?

実は「経済は成長し続けるもの」という認識は、戦後にできたある種の固定観念です。

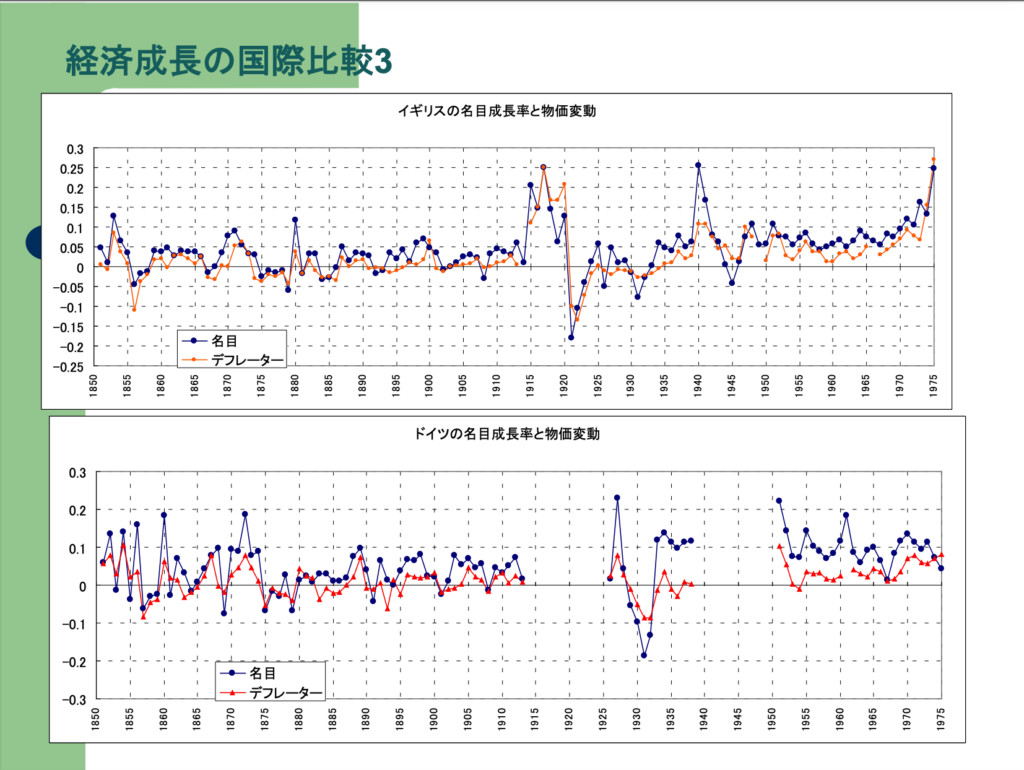

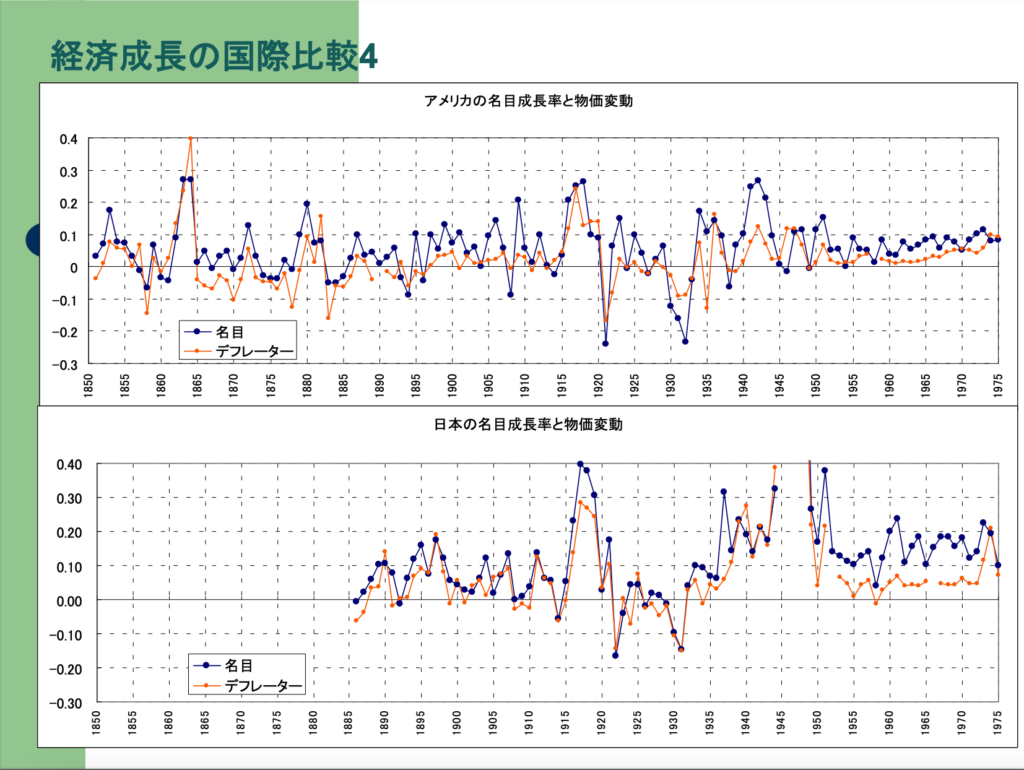

講義では、次のようなグラフが紹介されます。

それぞれのグラフは、イギリス、ドイツ、アメリカ、日本の名目成長率と物価変動を示しています。

これを見ると、どの国でも1945年以降はほとんどプラス成長になっているのがわかります。しかし、1945年以前、つまり戦前は、どの国でも頻繁に成長がマイナスになっているのです。

戦前では、経済は必ずしも成長するものではありませんでした。

「経済成長」を求めた戦後日本

武田先生いわく、「経済成長」という言葉自体も、日本では戦前にほとんど使われていなかったようです。

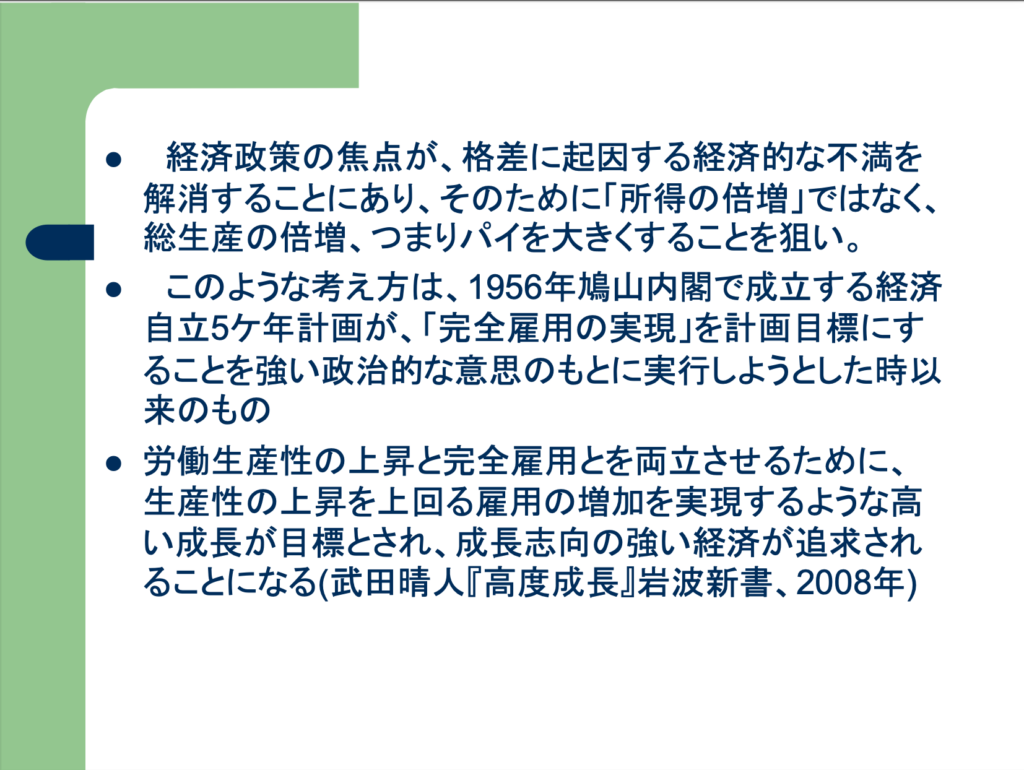

「経済成長」がスローガンとして掲げられ始めるのは、第3次鳩山一郎内閣が発足し、55年体制が成立する1955年ごろからのこと。

当時は、産業の合理化が大きな課題でしたが、一方で、完全雇用もめざすべき重要な目標でした。

しかし、この両者はそのままでは両立不可能だと考えられていたようです。産業の合理化は生産性を上昇させるため、その分の消費が追いつかないと、生産にかかる人手をカットして生産量を抑制する必要が出てくるからです。

そこで、2つを両立するために、生産と消費の規模を増やすこと、すなわち経済を成長させることが求められるようになりました。

つまり、経済成長とは、昔から続く絶対的な目標ではなく、戦後のある状況下で意識されるようになったものに過ぎないのです。

いまだなお経済成長を追い求める経済学

ここまで、(一定以上の水準では)経済をいくら成長させても幸福には結びつかないこと、そもそも経済成長とは、戦後の一定の条件のもとでめざされるようになった(成立した)ものであることを確認しました。

しかし、主流派の経済学は今もなお、経済成長を追い求めています。

そして、武田先生いわく、「経済学者ほど人類の『幸福』について、自らの仕事が貢献しているのだと自負している人々もいない」そうです。しかしそれは、「経済成長は幸福をもたらす」という不確かな前提に立っています。

武田先生は、経済成長が必ずしも幸福を実現してこなかったと考えます。その理由は、経済学が労働を「マイナスの効用」をもたらすものと仮定してきたからです。

これまで、主流派の経済学は、労働の時間を「やむを得ないもの」として捉え、できるだけそうした時間を減らして、人が自発的に活動できる余暇の時間を増加させることが望ましいという前提に立ってきました。

この前提によって、「労働時間が短く、余暇の時間が長いほど、また賃金所得が多いほど、効用の水準が高い」状態になると考えられています。

この経済思想は、「顕示的な消費」と呼ばれる消費動向の背景となりました。これはたとえば、良い車に乗ったり、広い家に住んだりする、人に見せびらかすように贅を尽くす消費のことです。

このような顕示的な消費は、たしかに一時の幸福をもたらしますが、その状態に慣れていくと効用は減っていきます。

消費の水準の高さによって得られる満足には限界があるのです。

また、消費を拡大させるためには、労働時間を延長させていく必要があるため、消費の増大による効用は、労働によるマイナスの効用で相殺されてしまうと考えられます。

労働にプラスの価値を持たせる

前半にも紹介したJ・S・ミルは、経済はいずれ停滞すると想定し、その「定常状態」においてどのように社会を維持していくべきか考えるよう提唱しました。

ミルの定常状態論は長らく見過ごされてきましたが、自然環境の制約などもあって経済成長の限界が見えてきた現在、改めて顧みられるようになってきています。

武田先生は、この定常状態において、労働にプラスの価値(効用)を持たせることが大切だろうと主張します。

たしかに、私たちにとって、労働は必ずしもマイナスのものではありません。労働することによって感じる幸福もあります。自由に働けていると思える環境であるなら、なおさらです。

現実として、労働がプラスの効用をもたらすことがある以上、幸福をもたらすものとしての労働の有用性を、経済学でも考えていくべきかもしれません。

今の日本は、なかなか経済が成長しない「定常状態」です。

しかし、武田先生は、「だからこそチャンス」だといいます。

なぜなら、成長にブレーキをかけることなく、幸福につながる新たな経済のあり方を模索することができるからです。

とはいえ現実的には、暗い気持ちになることも多いかもしれません。「そうは言っても……」と半信半疑にもなると思います。

ただ、武田先生の講義は、私たちに新たな社会の可能性を感じさせてくれます。

この記事を読んで、次なる経済学のあり方に興味を持った方は、ぜひ講義動画を視聴して、学びを深めてみてください。

今回紹介した講義:知と幸福(朝日講座「知の冒険—もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2012年度講義)第7回 経済学のふしあわせな生い立ち 武田 晴人先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。

<文/竹村直也(東京大学オンライン教育支援サポーター)>