「老い」

これは誰しもが避けて通れない問題です。

そして、老いる過程で起こる「認知症」は、自分が自分でなくなってしまうような不安感や恐怖感を当事者に生み出すと言われています。

「老い」や「病い」は、一般的に”弱さ”と結び付けて捉えられることが多いです。

しかし、”弱さ”に絶望するのではなく、かといって無理に”強く”なろうとするのでもなく、

”弱さ”をありのまま認め、そして、互いに支え合うこと。

このような社会が、認知症でも希望をもって生きられる社会なのではないかと、講師は述べます。

社会学をご専門とする井口先生と一緒に、

「認知症」という病いを糸口として、「弱者が弱者のままで生きられる」とはどういうことか考えてみませんか。

1.認知症とは

まず、認知症とはどのような病気なのか確認しましょう。

以下のような項目に当てはまったとき、認知症と診断されます。

・1つ以上の認知領域(複雑性注意、実行機能など)において、以前の行為水準から有意な認知の低下がある

・毎日の活動において、認知欠損が自立を阻害する(請求書の支払い、内服薬の確認などの複雑な手段的日常生活動作に援助を必要とする)

・上記の認知欠損は、せん妄の状況でのみ起こるものではなく、他の精神疾患によってうまく説明されるものでもない

将来推計として、2025年では700万人が認知症を持っていると推測されています。

2. 認知症の「予防」「回復」という視点に対する当事者達の声

2019年、政府は認知症予防のためのいくつかの施策と共に、「70代の認知症の人の割合を、2025年までの6年間で6%減らす」という初の数値目標を掲げました。

しかし当事者達からは、

・予防できなかったことの自己責任化

・防げる・治せるという医療的な考えへの偏りの懸念

といったような、「予防」が強調されることへの懸念や戸惑いの声が上がり、認知症でも希望をもって生きられる社会を作ることに主眼を置くことが求められました。

このような批判を受け、政府は数値目標を撤廃し、

また、「予防」という言葉を「認知症にかからない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる、進行を緩やかにする」こと、として示しました。

ここで起きた問題は、一体どのような問題だったのでしょうか。

3.「予防」「回復」への志向と「ケア」「共生」への志向

認知症に対して働きかけるときには、大きく2つの視点があると講師は言います。

「予防」「回復・リハビリ」という発想と、「ケア」という発想です。

前者は、認知症の状態を否定的なものとして位置づけ、それを予め避けようとしたり(「予防」)、認知症になる前の状態に戻ろうとする行為(「回復・リハビリ」)です。

これに対し、ここ2〜30年において生み出されてきたものが「ケア」という発想であり、

これは、認知症になった人とどのようにして「共に生きていくか(共生)」、

ということでもあるとされています。

弱者が弱者のまま尊重されること

弱者が弱者のまま希望をもって生きられること

社会における、このような「共生」の理念の実現が大事になると、講師は言います。

4.「回復」とは異なる物語の存在~病いを受け容れ、探求していく~

ここからは、医療社会学(医療や健康における問題を社会学的な視点で解明する学問)におけるいくつかの概念を参考に、

認知症という病いを社会がいかに包摂してきたか、

認知症と共に生きていくということはどのようなことか、

さらに考えていきたいと思います。

まず、20世紀を代表するアメリカの社会学者であるタルコット・パーソンズが提唱した病人役割(Sick role)という考え方を紹介します。

パーソンズは、社会を、それぞれの人が自分の地位に相応しい役割を担うことで成立・維持していく構造化されたシステム(社会システム)として捉えました。

その上で、病気はこのような社会的役割の効果的な遂行を難しくするため、社会システムを存続させるためには病気への何らかの対処が不可欠であるとしました。

しかし病気になった人を国家がいちいちピックアップすることは効率が悪いです。

そこでパーソンズは、病人による医療の自発的利用を促す仕組みが必要であり、これによって病気になった人を上手く社会に包摂していこうと考えました(「病人役割」)。

しかし、公衆衛生の改善、ウイルスや細菌の発見によって感染症による死亡が減少し、代わりに、高齢化などに伴い、がんなどの慢性疾患が中心になってくると、このような考え方は難しくなりました。

なぜなら、感染症などの急性疾患とは異なり、慢性疾患は有病期間が不定で、完全に治癒することはまれであるため、病気の状態と回復の状態がしっかりと区分できないからです。

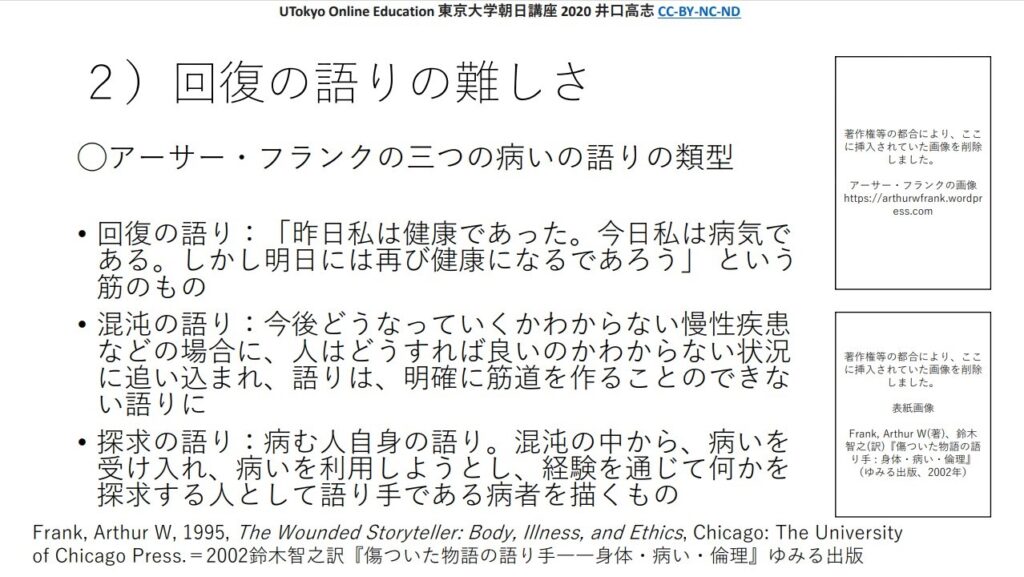

そこで、自身の病気の経験からナラティブ(語り)に基づく医療社会学の在り方を模索したアーサー・フランクが、「回復の語り」「混沌の語り」「探求の語り」という、3つの病いの語りの類型を提唱しました。

治らない病いでは「回復の語り」は難しくなります。

そのため、人はどうすれば良いのか分からない状況に追い込まれ、明確に筋道を作ることができないという、「混沌の語り」になります。

ところが、慢性疾患時代、つまり、病気/健康の二極間を連続的に変化していく場合において、この2つの語りだけで生きていくのは難しくなります。

そこで、「探求の語り」が重要となってくるのです。

「探求の語り」とは、混沌の中から、病いを受け容れ、病いを利用しようとし、経験を通じて何かを探求しようとする語りです。

フランクは、病人役割が前提とする「回復」を、社会における支配的な物語と捉えた上で、「回復できない」人たちの、「回復」とは異なる物語の存在を明らかにしていくことが重要であるとしました。

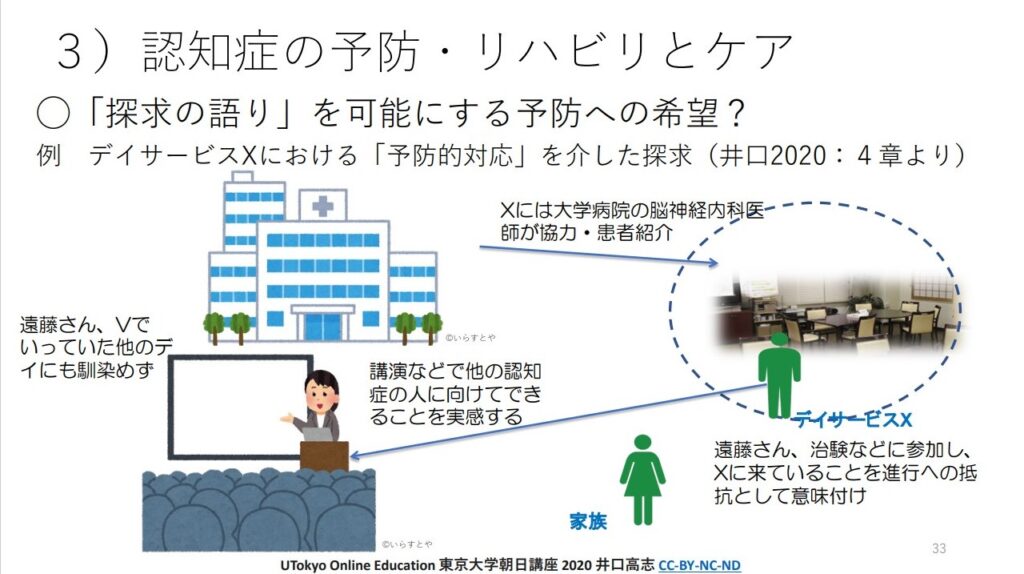

「探求の語り」の例として、講師はEさんの話を挙げています。

Eさんは、長く勤めていた大企業の退職前後のタイミングに認知症になりました。

エネルギッシュな性格のEさんは、最初なかなかデイサービスに馴染むことができませんでした。

しかし、あるデイサービス(地域の有力な大学病院と連携)に移ってからは、薬の治験に参加したり、当事者として講演会で話をしたりするようになりました。

Eさんはこのような活動を通し、「ここに来ているのは認知症が進行していくことに対抗してるんだ」「自分の体験を話すことで色々な人の役に立てるんだ」と考えるようになりました。

このように、Eさんはある種の予防的活動に参加することで、自分自身を探求し、アイデンティティを確保するようになったのです。

まとめ

認知症のような、「進行性」「難治性」の病いを生きる人たちにとって、

「回復の物語」だけに頼って生きていくことは難しいとされています。

認知症という変容を受け容れつつも、「それでもまだ‥」という気持ちを残したり、

逆に、「できる」ということを強調しながらも変容を穏やかに受け容れたりする。

このような、両義的な意味合いを含みつつ、長きにわたってなされていく試み(「探求の物語」)こそが、衰えと共に生きていく技法ではないかと講師は言います。

病いという”不安”や”弱さ”と共に生きていくためにはどうすればよいのか、

認知症でも希望をもって生きられる社会を作るにはどうすればよいのか、

一緒に考えてみませんか。

今回紹介した講義:不安の時代(朝日講座「知の調和―世界をみつめる 未来を創る」2020年度講義)第5回 病いという不安と生きる:認知症をめぐる人びとの実践から 井口 高志先生