兼好法師の『徒然草』は、『方丈記』『枕草子』と並んで、日本三大随筆と言われている作品です。名前だけは聞いたことがある、古典の授業で習った、という方も多いのではないでしょうか。

「つれづれなるままに」という有名な序文から始まる、無常観を描いた散文集として知られています。今回は、大量の情報に溢れた現代社会で感じる生きづらさを考えるためのヒントとして読み解いてみましょう。

所有欲と生きること/「持つ」ことと「在る」こと

今回講師を務めるのは、東京大学名誉教授で平安時代の国文学を専門とされている、藤原克己先生です

突然ですが、動詞の「ある」と「いる」の区別ってなんでしょうか?

花が「ある」、犬が「いる」というように、動かないものには「ある」、動くものには「いる」、を使うと考えて良いのでしょうか。現代語では人間にも「いる」を使いますが、古語では人間には「あり(在り)」という動詞を使っていました。源氏物語の中に、「ある時は ありのすさびに憎かりき なくてぞ人の恋しかりける」という和歌があります。これは、「生きているときは憎いこともあったが、亡くなってみたら恋しいものだ」という思いを歌ったもので、人に対しても「ある」というという動詞を使っていることがわかります。

ドイツの哲学者エーリッヒ・フロムは「To have or to be」(持つということと生きるということ)を対比しました。これはシェイクスピアのハムレットの有名なセリフ「To be or not to be」をもじったもので、「所有欲が大きくなって物を持てば持つほど、生きるということ(「在る」ということ)が少なくなってしまう」と主張したのです。

徒然草にみる所有欲

第十八段

徒然草の中には、所有欲を否定するという発想が繰り返し出てきます。

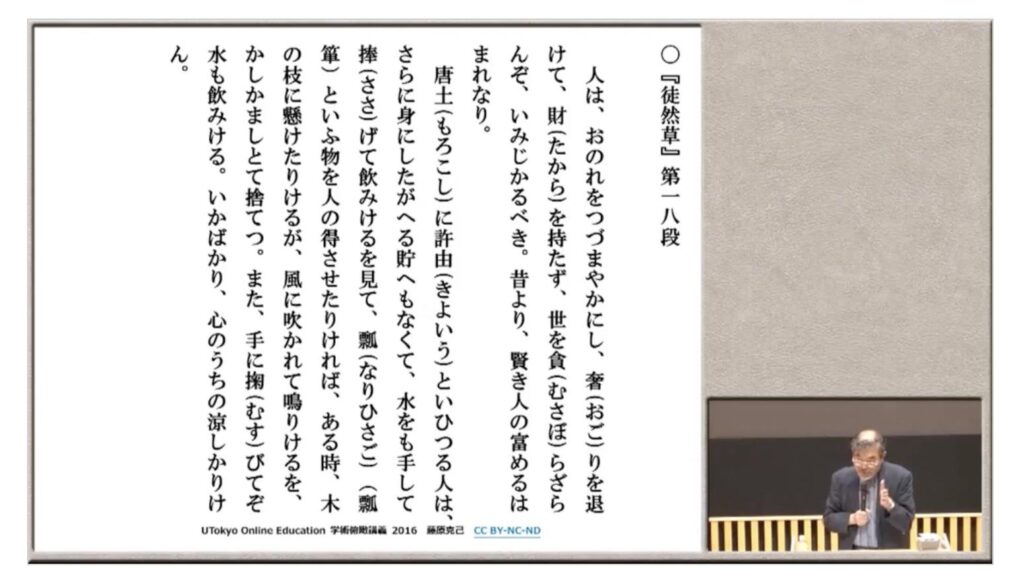

まずは、第十八段です。

「人は、おのれをつづまやかにし、奢りを退けて、財を持たず、世を貪らざらんぞ、いみじかるべき。昔より、賢き人の富めるはまれなり。」という文に象徴されるように、財や物を持たない質素な暮らしが良いとされています。

この第十八段では全く物を持たないことが良いという極端な考えが書かれていますが、兼好法師の目指す生き方はもう少し穏やかなもので、それがよく現れているのは次にみていく第十段です。

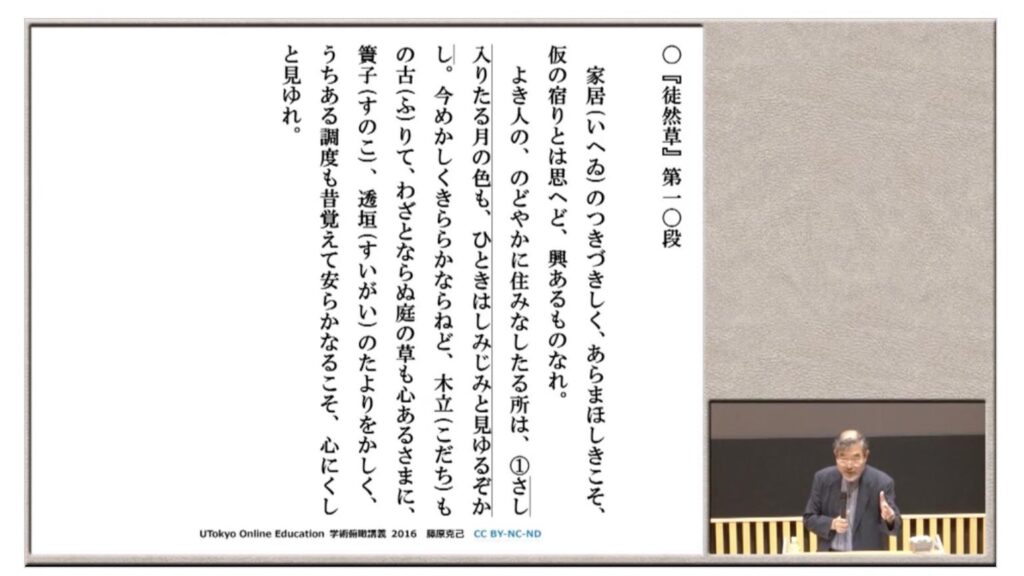

第十段

ここでは兼好法師が理想とする住まいについて述べられています。一文ずつ丁寧にみていきましょう。

「よき人の、のどやかに住みなしたる所は、さし入りたる月の色も、ひときはしみじみと見ゆるぞかし。」

徒然草における「よき人」は、身分が高貴な人ではなく、人柄や趣味が優れている人のことで、兼好法師が理想とする人物像のことです。そのような人が住んでいる家では、差し込んでくる月の光も一際しみじみと感じられるものだと言います。

「今めかしくきららかならねど、木立もの古ふりて、わざとならぬ庭の草も心あるさまに、簀子(すのこ)、透垣(すいがい※板や竹で作った垣根のこと)のたよりをかしく、うちある調度も昔覚えて安らかなるこそ、心にくしと見ゆれ。」

冒頭の単語「いまめかしい」とは、くすんだもの・地味なものの反対で明るいもの・華やかなものという意味です。華やかで美しいものではないけれど、手入れしていない庭にも何か心休まる風情があり、そのような暮らしぶりが良いのだという兼好の好みが読み取れます。

これらの描写では、古い家屋である程度落ち着いた暮らしをしている人がイメージされています。兼行法師は全く物を持たない極端に貧しい暮らしが良いと言っているのではないということがわかります。

「(中略)さてもやは、ながらへ住むべき、また、時の間の烟(けぶり)ともなりなん、とぞ、うち見るより思はるる。大方は、家居にこそ、ことざまはおしはからるれ。(後略)」

こちらの文では、住居はあっという間に火事になって消えてしまうものだと述べています。中国唐代の詩人、白居易も同様のことを述べました。白居易は、立派な家を建てても人はずっとそこに住めるものではなく、また人が実際に暮らしているのは小さな範囲なのだから大きな家を建てるのは良くないと主張し、平安時代の貴族に大きなインパクトを与えました。

ちなみに、「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」と言う冒頭で有名な鴨長明の『方丈記』は無常観を述べた文章とされがちですが、実際は「河のように住む人も住居のあり方も移り変わっていくのだ」というように住居について述べたものだと言います。

現代にもできるだけ物を所有せずシンプルな暮らしをしようとする「ミニマリズム」という暮らしのスタイルがあります。これは、兼好の「所有というものにとらわれるな」という考えに通ずるものがあります。白居易など中国の古典や、ストア派哲学などギリシアの時代にも同様の考え方があります。冒頭に言及したエーリッヒ・フロムの「持つ様式(to have)からある生活(to be)に切り替えよう」という思想も古典の系譜をひいたものだといえます。

清貧=貧困の正当化という批判

ここまで、『徒然草』の読解を中心に清貧な暮らしというものについて考えてきました。一方で、このような生活を理想として掲げたときに必ず生じるのが、現代社会の貧困の問題から目を逸らしてはいけないという批判です。貧しさというものを正当化してしまうことによって現実の社会問題から目を背けてしまう危険性があるのです。

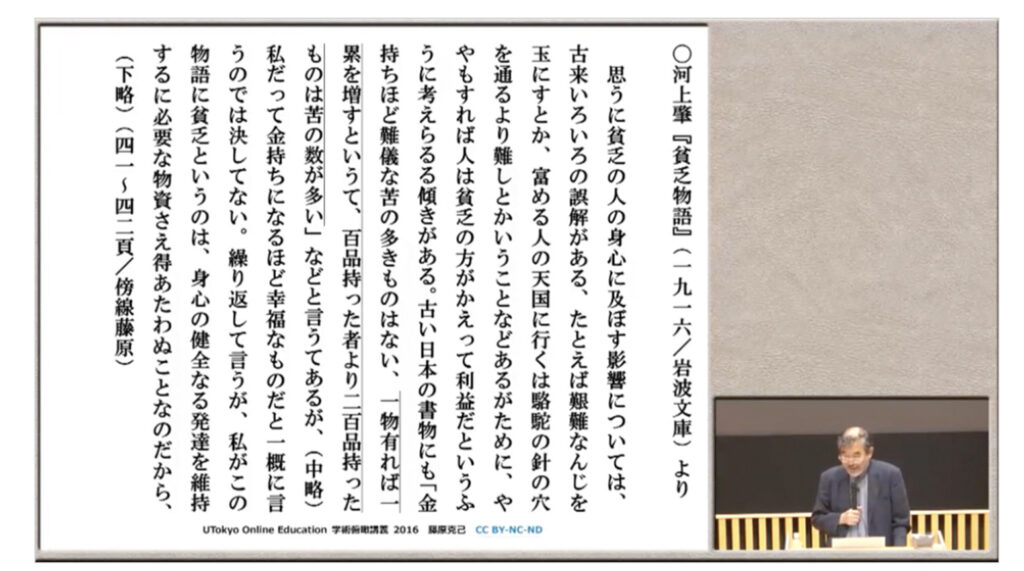

ここで、河上肇の『貧乏物語』(1917年)を取り上げます。経済学者で京都大学の総長も務めた河上は、第一次世界大戦後に格差と不安が増していく社会情勢の中で、経済学的な観点から貧困の問題に誠実に向き合いました。その後マルキシズムに傾倒していき、昭和8年に共産党に入党しました。

『貧乏物語』では、「金持ちほど難儀な苦の多きものはない、一物有れば一累を増すというて、百品持った者より二百品持ったものは苦の数が多い」というように、物や富を多く所有することを否定しています。

評論家の加藤周一は、この作品で河上が挙げた貧困対策を次のように分析しました。一つ目に人々が心がけを改めること、二つ目に社会政策をうち立てること、三つ目に貧困解決を国家政策とすることです。『貧乏物語』は当時初めて貧困を学術的に論じ、経済学的に分析したものであり、画期的な文章でした。それと同時に、貧困の第一の解決策が「人々の心がけ」の問題と結論づけられてしまったことから、河上がマルクス主義へ傾倒していったのだと分析しています。

なぜ今「単純な暮らし」が難しいのか

ここまで『徒然草』や『貧困物語』における貧しさを見てきましたが、それを踏まえて我々が今日直面しているグローバル経済の中の暮らしについて考えていきましょう。

経済学者の水野和夫が指摘したように、「より速く、より遠くへ、より合理的に」という近代資本主義の理念に駆り立てられてきた今日の私たちの暮らしは、大量の物や情報に囲まれています。そのような暮らしの中で私たちは、本来単純であるはずの「日々を生きる」というところからどんどん離れて、生活とは無縁なものに翻弄されてしまっているといえるのではないでしょうか。

SNSで他人の持ち物や生活スタイルを見たり、ネットショッピングで気軽に買い物をしたりという経験は私たちの日常に入り込んでいます。

兼好法師は所有欲と向き合うことだけでなく、ひとりの時間の重要性についても述べています。所有欲から自由になり、他人の視線や評価にとらわれず孤独の中で自分を見つめ直す時間を持つこと。兼好法師が目指したような、「ただそこにある生を紡ぐ」という単純な暮らしのあり方(To be)は、現代社会を生きる私たちにとっても必要なことだと考えることができるのではないでしょうか。

『徒然草』の冒頭は、「つれづれなるまゝに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。」という有名な一文で始まります。兼好法師も、たった1人で自分と向き合うことの難しさに直面していたのかもしれません。その中で、世間の騒がしさから逃れてひっそり暮らし、孤独に文章を書くということによって「生きる」ということを確かめていたのではないでしょうか。それこそが彼なりの「在る」ということだったのかもしれません。

動画では、名誉教授である藤原先生の口から和歌や知識がどんどん飛び出していく圧巻の講義を楽しむことができます。講義動画を視聴して、私たちが失ってしまっているかもしれない「単純な暮らし」について、『徒然草』をヒントに考えてみませんか?

<文/下崎日菜乃(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:古典は語りかける (学術俯瞰講義 2016年度開講) 第11回 貧しく閑暇に生きること (第10、12、13、18、19、75、93、108、235、241段等) / 藤原克己先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。