皆さん、建築家の安藤忠雄(あんどうただお)先生をご存知でしょうか。

丹下健三氏・前川國男氏・隈研吾氏などと同様、日本の建築の歴史に名を残す、指折りの建築家の一人です。

「安藤忠雄が設計した施設を利用したことがあるよ」

「ニュースで名前を見聞きしたことがあるような気がする」

「建物を利用するときに建築家や設計のことなんて意識したことなかった」

様々な方がいらっしゃるでしょう。

今回ご紹介する「変化する都市-政治・技術・祝祭(学術俯瞰講義) 第13回 建築をつくる、都市をつくる」(2008年開講)は、「建築ファンの人にはたまらない」でも、「今までよく知らなかった人も思わず好きになってしまう」、そんな講義です。

温かな関西弁は、まるで漫談を聞いているようで、会場の笑いは最後まで絶えません。

そうでありながら、安藤先生が手掛けてきた主要な建物・プロジェクトの裏話と、今を生きる現代日本人への熱いメッセージが満載の、贅沢な内容となっています。

このコラムでは、講義に登場したエピソードの中から、いくつか、有名なものや印象深いものをお届けしようと思います。

※この講義では当日使用されたスライド資料が(権利関係の都合上)収録・公開されていないため、建築物等の画像は筆者が選出した代替のものとなっております、ご了承ください。

長い長い旅に出た若者時代

大阪生まれの安藤先生。

学校で公式に建築を学んだことはなく、なんと独学でその道に入り、本格的にお仕事を始めたのは40代の頃でした。

お話は、まず、若い頃に出かけた旅から始まります。

20代の初め、大学の卒業時に1ヶ月ほど掛けて国内を旅行した安藤先生。

四国の石積みの町を見て、日本の風景がどんどん変わっていくこのときに、この風景を心にとどめておきたいと感じたり。

広島で、丹下健三氏の平和記念資料館に出会ったときは、建物の美しさよりも、ただただ原子爆弾の威力に驚いたり。

様々な地域を巡るうちに、「日本て、結構広いな」と感じると同時に、それぞれの地域に根ざした美しさ・文化があることに気付きます。

そして、安藤先生は遂に世界に飛び出します。

シベリア鉄道でモスクワへ。

ヨーロッパを回り、地中海沿岸のマルセイユに滞在した後、1回きりの人生でせっかくここまで来たので、とセネガルへ。

ケープタウンを回り、さらにマダガスカル、ボンベイ(現在のムンバイ)まで巡りました。

太平洋で初めて水平線というものを見た安藤先生は、「地球はひとつ」と実感したそうです。(瀬戸内海から見える海の向こうには常に淡路島や四国があり、それまで水平線を見たことがなかったのだとか。)

そして、その時もやはり、あらゆる地域にあらゆる文化と生活が息づいていることを目の当たりにしました。

先生は、「生きるということは面白い」「この社会の中で、自分には一体何ができるのか」と考え始めます。

先生は、講義を聞く学生たちに、「10代〜20代の初めに、自分がどう生きるか(考えさせられるような)体験をしていかないといけない」と説きます。

少し不便な建物を作りまくる

さて、講義の大部分は、先生が手掛けた建築物・プロジェクトの紹介と、その裏話です。

まずは、通称「住吉の長屋」をご紹介します。

この建物は、1979年に完成した個人邸で、日本建築学会賞を受賞した、安藤先生の代表作の一つです。

長屋とは、間口が狭く、奥に向かって細長くのびた形が特徴の家のこと。

安藤先生は、初期に、ローコストの個人邸建築/改修を数多く受注しています。

外壁は、費用を抑えるため、安藤先生のトレードマークであるコンクリート打ちっ放し(塗装やタイル張りなどを施さない、むき出しの状態)を採用し、床や家具は木などの自然材を使用しています。

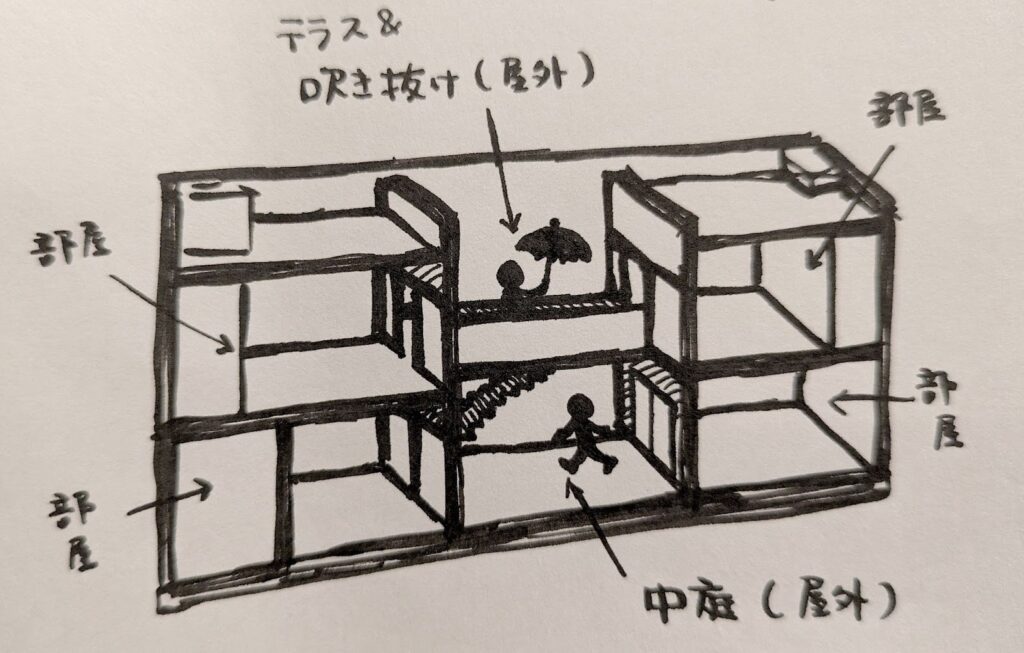

そして、狭く長細い形の建物ですが、「小さいながら自分の空を持てる」というコンセプトのもと、真ん中に中庭を作りました。

安藤先生は「これは住人からは大変不評でした」「猛烈に批判されました」と笑います。

部屋から部屋に移動する際、中庭によって隔てられた部屋があるため、そのような部屋から別の部屋へ移動するときに、必ず外に出なければならなくなるからです。(雨天の場合は傘をさす必要があります。)

また、エネルギーゼロを目指し、なんと冷暖房は無し!

冬には、とても寒くなるそうです。

「スキーウェアを着て」「アスレチック行って(体を鍛えて)がんばれ」と言う安藤先生。

寒い問題と言えば、もうひとつ……

安藤先生の建築の中でも最も有名ともいえる、通称「光の教会」が挙げられるでしょう。

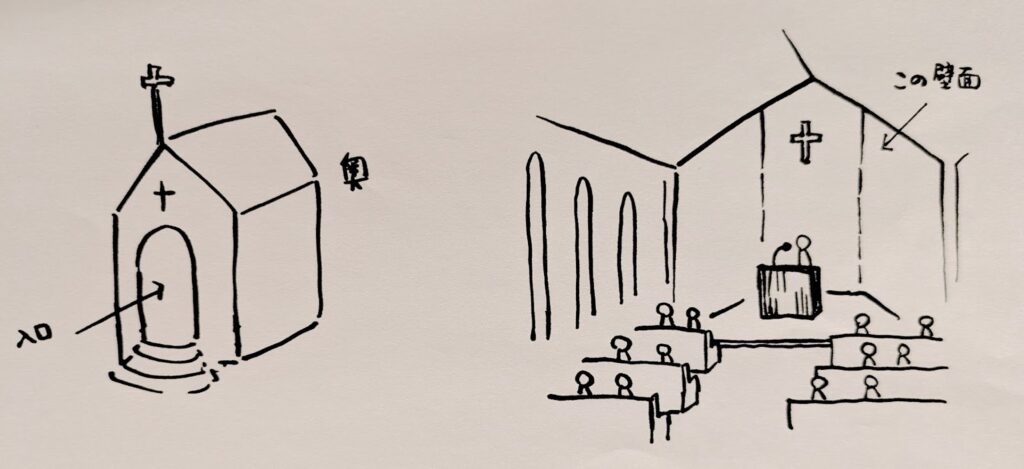

こちらの建物は、正式には「大阪の茨木春日丘教会」という名前のキリスト教の教会です。

安藤先生は、人々が集まってきて生活の基盤になる場を作るイメージで、80人が入る礼拝堂を設計しました。

一般的なプロテスタント教会の礼拝堂内では、信者が向き合う壁面に、十字架が掲げられたり、パイプオルガンが設置されたりします。(プロテスタントの礼拝堂は、多くの場合、カトリックなどの他宗派と比べて装飾が削ぎ落とされ、とてもシンプルです。)

光の教会では、この壁面は大きく4つのブロックに区切られており、外から日光が射し込むと、文字通り、壁いっぱいに光り輝く大きな十字架が立ち現れます。

キリスト教の聖書の中では、光は大変重要な意味を持ちます。

もちろん、キリスト教徒でなくとも、この十字架を前にすれば、荘厳な気持ちになることでしょう。

安藤先生は、なんと、当初はこの十字架の部分にガラスを入れないつもりだったのだとか。

「風は……受け止めたら?」と思っていたそうです。

もちろん大反対されまして、結果的には窓ガラスが入っているので、ご安心ください。

さらに大胆なのは、六甲の集合住宅です。

最初に依頼主に建設予定地を案内してもらった安藤さんは、麓の開けた土地についての説明そっちのけで、その背後に聳える急斜面の虜になってしまっていたようです。

理由は、有名な建築家のル・コルビジェが斜面地に建つ集合住宅の絵を描いていたのを覚えていて、どうしてもやってみたかったからだそうです。

しかし、急斜面に大規模な集合住宅を作るのは、至難の技。

周囲からは最後まで「実現不可能」と言われていたといいます。

ところが、安藤先生は、「崩れてもどないかなるやろ」という心意気で諦めません。

当時は「若くて適当だから」できたのだろうと語ります。

日本全体が、今よりもおおらかで大胆なことが許される雰囲気を持っていたのでしょう。

と同時に、日本の建築技術は、世界的に見ても、品質管理やスケジュール管理において最高であったと安藤先生は語ります。

おそらく、その両方があってこそ、奇抜なアイディアが現実のものとなったのだと思います。

森を育てる

安藤先生は、植林など緑化の活動も積極的に行っています。

淡路夢舞台や東京都の都心部の緑化はその代表です。

淡路夢舞台は、かつて土砂の採取場所となり、当時はすっかり禿げ上がった土地でした。

安藤先生は、そこに自然と一体化できるような複合施設のグランドデザインを手掛けます。

鳥や蝶々が来るように、実がなる木を植えたり、水溜りを作ったりしました。

一般的には、建築物を建てたあと、その周りに庭を作ったり木を植えたりしますが、建築物を作る前に植林をし、森ができてきた頃に建築物を作ることにしました。

そして、阪神淡路大震災で亡くなった人たちを思う「祈りの庭」に花を植えました。

「心に残る森を作りたい。心の森を作らないと。それは本来は何も建築物を建てることではなしに、木1本でもできること。自分たちの家の前に大きな木があればじゅうぶん」と語ります。

冷暖房なし・窓ガラスなし・寒い、それは、ずっと一貫した「人間が自然と一体化する空間を作りたい」という信念なんだなぁと感じます。

若者へのメッセージ

最後に安藤先生から、講義を聞く学生たちへのメッセージが語られます。

「地球のために何ができるか」「自分が生きていく社会をどうしたいか」といったことを、大きな規模ではなく、自分自身の中で考えるべきだと安藤先生は言います。

「考えれば、いたずらすること、やることがいっぱいある。ならば、人生は面白くなる」「夢は自分で作り出すもの。向こうからやって来るじゃなくて、自分で追いかけていくものだ」と。

感想

思わずみんなが笑顔になってしまうような、ユルッとおおらかな語り口で進む講義ですが、その端々に、キラッと熱いメッセージが込められている……そんな講義でした。

筆者は、実は有名な建築家が戦後すぐに作った古い住宅で育っており、周囲の友人たちの多くもまたそれと同時代に建てられた住宅群に住んでいる環境でした。

森の中の、独特なデザインの素敵なお家……しかし、正直に申し上げますと、住んでいた当時は、かなり不便だと思っていました。

古い、汚い、寒い……文句を言い始めると枚挙に遑がないのですが、思い返してみると、最も思い出が深く、未だに家族の話題に上るのは、当時住んでいた家のことです。

「なんでこんなところに出っ張った柱が?」「なんで虫や蛇が普通に家の中に入って来るんだ?」と、日々その不便さと奮闘しつつも、新築の綺麗な住宅と違う歪さが、安藤先生のおっしゃる「心の森」になっていたのだろうと思うのです。

みなさんの心の森はどんな場所ですか?

講義で題材になった建築物・プロジェクト

講義動画では、下記のプロジェクトが題材となっています。

動画にはスライド資料が含まれないため、宜しければ下記のリストをご参照ください。

00:15:00 松村邸|神戸市東灘区(1975年)

00:17:03 住吉の長屋(東邸)|大阪市住吉区(1976年)

00:22:30 茨木春日丘教会(光の教会)|大阪府茨木市(1989年)

00:24:42 水の教会|北海道勇払郡占冠村(1988年)

00:27:49 六甲の集合住宅 I〜IV|兵庫県神戸市灘区(1983年〜)

00:36:48 淡路夢舞台|兵庫県淡路市(1999年)

00:48:05 フォートワース美術館|アメリカ合衆国テキサス州(2002年)

00:51:08 表参道ヒルズ(同潤会 青山アパートメント)|東京都渋谷区(2006年)

00:53:14 21_21 DESIGN SIGHT|東京都港区赤坂(2007年)

00:54:25 東京メトロ副都心線/東京急行電鉄東横線 渋谷駅|東京都渋谷区(2008年)

01:03:33 異人館街|兵庫県神戸市中央区北野町

01:03:39 国際子ども図書館|東京都台東区(2002年)

01:03:48 プンタ・デラ・ドガーナ|イタリア ヴェネツィア(2009年)

〈文・加藤なほ〉

今回紹介した講義:変化する都市-政治・技術・祝祭(学術俯瞰講義)第13回 建築をつくる、都市をつくる 安藤忠雄先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。

また、当センターが運営する大規模公開オンライン講座『UTokyo MOOC』では、「Four Facets of Contemporary Japanese Architecture: Technology」というコースを開講しており、こちらにも安藤忠雄先生が出演されています。

日本の現代建築を代表する建築家の先生方が実際に現地に赴いてインタビュー形式で作品解説をする魅力的なコースになっています。

ぜひ、コースの受講を検討ください。