UTokyo OCWや東大TVでは、東大で行われた様々な講義や講演会の映像、及びその講義資料を公開しています。

講義を撮影し、配信するまでの過程の中で、重要な作業の一つが著作権の確認・著作物の処理です。

大学の講義で用いるスライドなどは教育目的であるため、インターネット上の画像などを比較的自由に使うことができます。

しかし、その映像やスライドをインターネット上で誰でも見れるように公開する場合は、そう簡単ではありません。画像などに存在する「著作権」を守るため、「スライドに使われている画像は誰が撮影したものなのか」、「どのサイトから取ってきたのか」、「どの書籍から引用しているのか」、「出典を明記すれば使用可能なのか」、スライド1枚1枚を丁寧に確認し、適切な処理をしています。

今回ご紹介する講義を含め、これまでだいふくちゃん通信で紹介してきた講義の資料でも、「著作権等の都合により、ここに挿入されていた画像を削除しました。」などと書かれている箇所や著作権を保護するためのマークなどが見つかると思うので、ぜひ探してみてください。

前置きが長くなりましたが、今回紹介するのは、そんな「著作権」について、弁護士であり様々な機関で著作権に関わるお仕事をされている福井健策先生がお話しになる講義です。

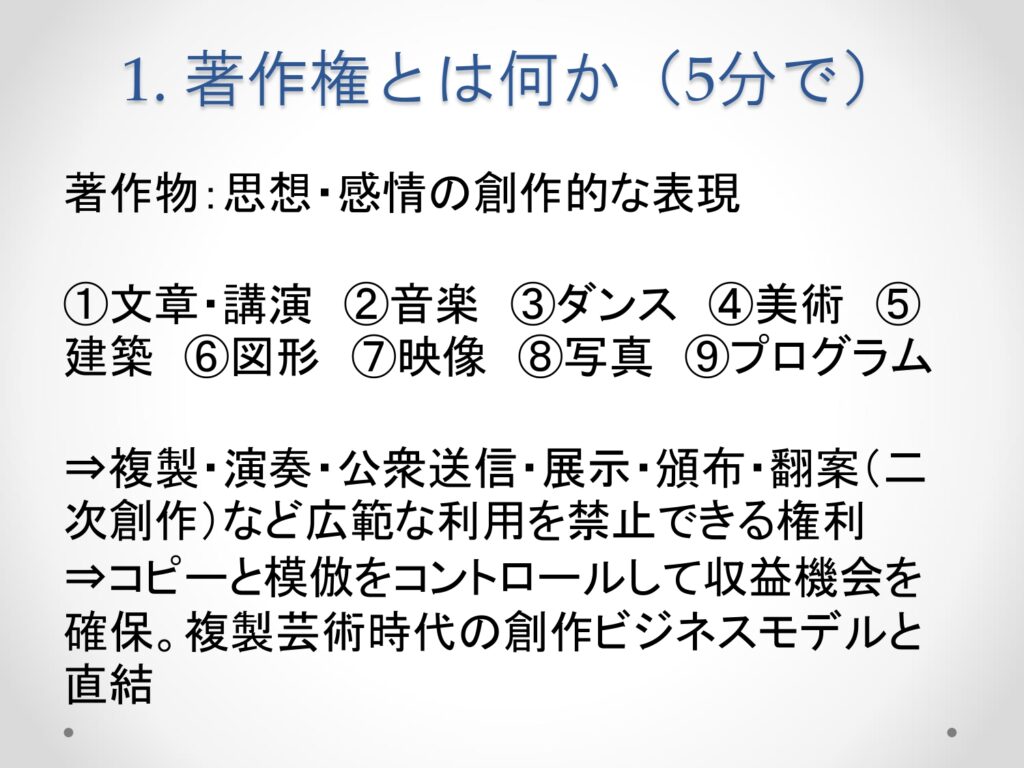

著作権とは何か?

そもそも著作権とは何なのでしょう?

福井先生は一言で表すと「『私に無断で使うな』といえる権利」であると言います。

そしてこの権利は「著作権法」という法律により守られています。

「法律」そのものの歴史は非常に古く、紀元前のハンムラビ法典に始まりますが、著作権法の歴史は比較的浅く、まだ300年程度の歴史しかありません。

著作権という権利が初めて考えられるようになったのは、活版印刷技術の発明により複製が容易になった14世紀頃からです。

その後、音、映像、画像など様々な形の創作物についても「複製」が容易になっていくにつれて著作権が考えられるようになりました。

つまり著作権は複製芸術時代と深くかかわっていると言えます。

創作物の作者が作品により得られる収入を、複製物により妨げられることのないよう保護しているのです。

誰しも著作権侵害をしたことがある?

先ほど紹介したように、日本では著作権法により著作権が保護されており、これを侵害した場合は罰則が課されますが、それがどの程度の罰なのか、皆さんはご存知でしょうか?

著作権侵害による刑罰は「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、またはその両方」とされています。

映画館で映画を見たときに聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。

これは重い罰であるように思えますが、福井先生によると日本で大麻を栽培したり売ったりするよりも重い刑罰だそうです。

しかし、実際には著作権の侵害で実刑判決が下されることは少ないです。

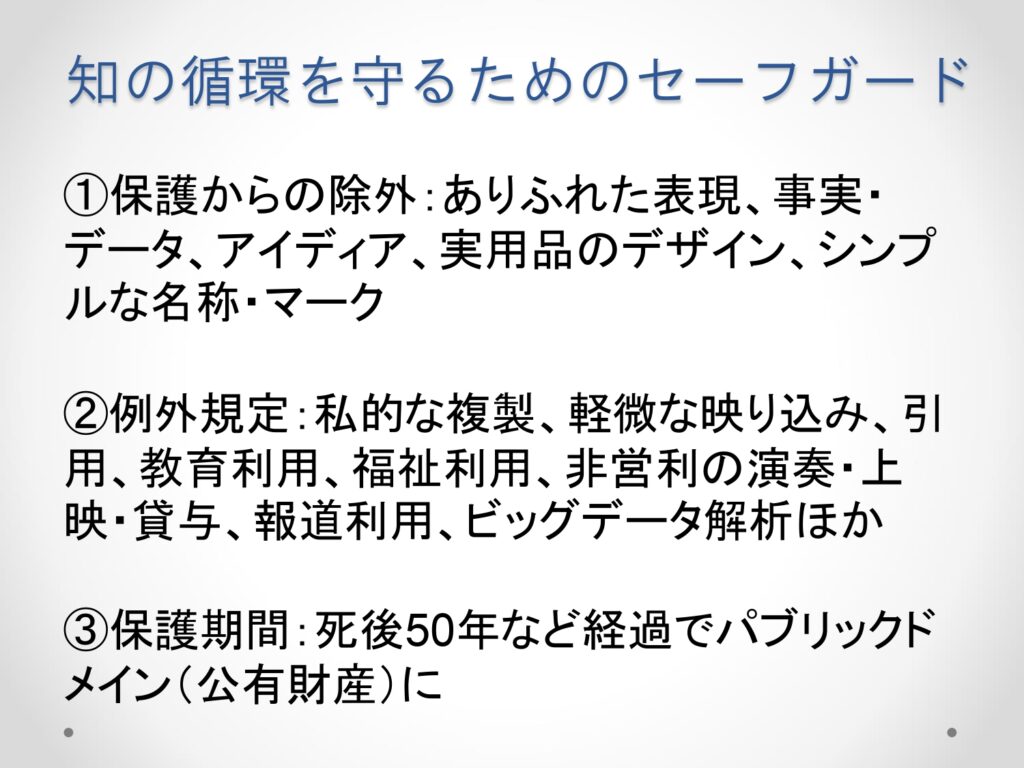

「著作権侵害をしたことがない人は一人もいない」と福井先生がおっしゃるほど我々にも身近な著作権ですが、普段あまり気にしない人が多いのは、そもそも保護の範囲から除外されるものや例外が多かったり、また侵害かどうかの境界があいまいだったりすることが一つの理由でしょう。

例えば、テレビの番組を録画することは一種の複製ですが、これは誰もが当たり前に行っていることです。これが罰せられないのは、下の画像の「②例外規定」に当てはまるからです。

また、著作権を考えるうえで難しいのがパロディや二次創作といった創作活動です。パロディや二次創作は昔から行われてきており、絵画や現代アートにも多く見られます。

日本はパロディ大国と言えるそうで、現在においてはコミケがその例です。

日本で行われているコミケことコミックマーケットは、世界最大規模の同人誌即売会で、ここで売られている同人誌には二次創作のものも多くあります。

現在の日本にはパロディを許すような法律はなく、もし裁判になったら負ける可能性が非常に高いそうです。

しかし、こちらも実際に罪に問われることはまれで、産業として成り立つほど巨大になっています。

どうしてあまり罪に問われることがないのかというと、簡単に言えば見て見ぬふりをされているからだそうで、ある程度であればファン活動の延長として、黙認されているのが現状です。

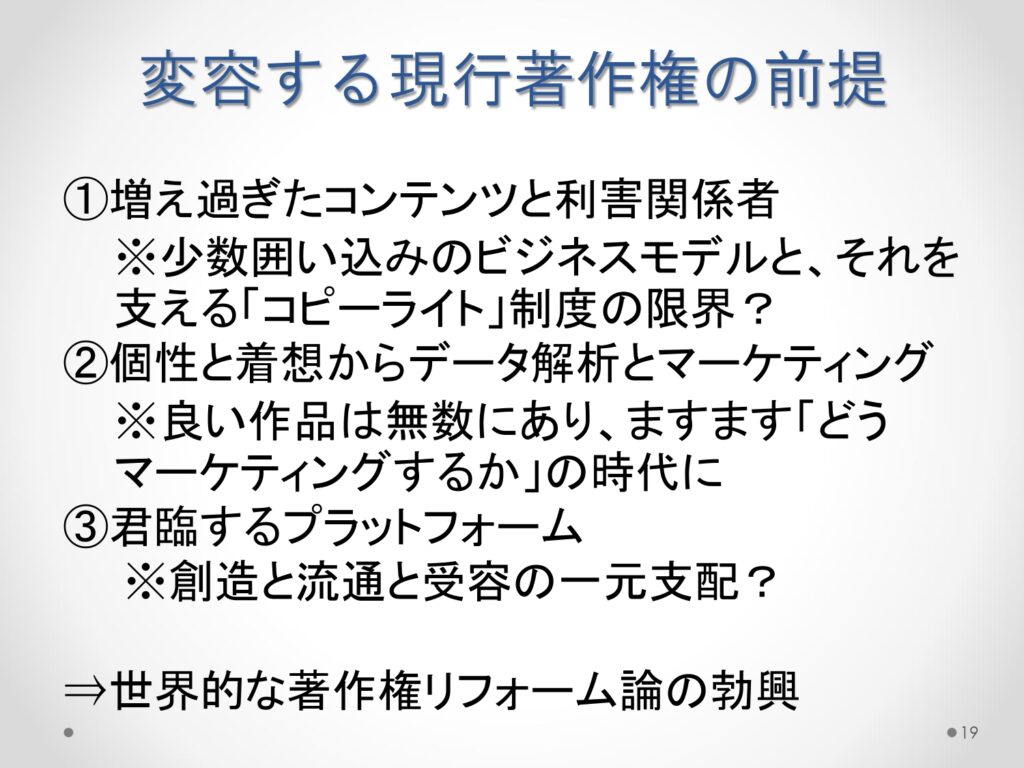

とはいえ、今後もこのようなグレーな創作活動が見て見ぬふりをされ続けるかは、著作権の前提が変容してきた現在、どうなるか分かりません。

変容する著作権の前提

創作者のビジネスを複製から守るために作られた著作権ですが、従来は、コンテンツが希少であり、複製手段が限られていてそれを捕捉することが可能であるという前提がありました。

つまり、創作物自体の数も少なく、複製が容易になったとはいえ複製される数が限られていて、創作物をしっかり囲い込んで守ることができるという前提のもと成り立っていた制度なのです。

しかし、インターネットなどが発達し、誰でも簡単に創作物や二次創作、複製が可能になった現在では、全てを囲い込むのは困難です。

また、仮に完全に囲い込めたとしても、無料でアクセスできるコンテンツが数多あり、著作権を保護する意味を成さないかも知れません。

このように、現在ではこれまでの著作権制度にあった前提が変容し、そのあり方を見直す必要が出てきました。

また、最近では生成AIによる創作物の著作権に関する議論も活発化しており、著作権制度は大きな変革期を迎えています。

講義の後半では、著作権の変革について紹介されており、また終盤には受講生がグループワークで考えた改革案が紹介されています。

誰でも簡単に音楽や画像、動画といった作品を創作し、それをオンライン上でアップロードでき、さらに他者の創作物にも容易にアクセスして複製することが可能になった今こそ、誰もが著作権についての適切な知識を持ち、日頃から意識することが重要であると言えるでしょう。

ぜひ、講義を通して著作権について学び、気をつけるきっかけにしてみてください。

<文/おおさわ(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:媒介/メディアのつくる世界(朝日講座「知の冒険―もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2015年度講義)第10回 変容する、著作権と知の創造/流通/共有 福井健策先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。