質問です!

みなさんは、どんなメディアを通して「物語」を楽しむことが多いでしょうか?

……少し分かりにくい質問ですみません、別の言い方をしてみます。

みなさんは、文学、映画、マンガ、演劇などのなかで、どの表現形式が好きでしょうか?

今の世の中は、芸術作品からいわゆる娯楽作品まで、数多くの表現に溢れています。

そのなかで、「物語」を伝える表現も文学、映画、マンガ、演劇……と多様です。

「行間が自由に想像できるから小説が好き」という人もいれば、「視覚的に楽しめるから映画が好き」という人もいるでしょう。(ちなみに私は自分のペースで読めるのでマンガが好きです。)

そして、昨今ますます数が増えているのが、異なるメディアで物語が共有されること、いわゆる「メディアミックス」です。

「本屋大賞受賞の小説が実写映画化!」「大ヒットマンガがアニメ化!」なんてことが日常的に起こっている現在、ほとんどの人はメディアミックスされた作品を目にしていると思います。

しかし、そのように「異なるメディアで物語が共有されること」の効果や可能性について考えたことはあるでしょうか?

メディアミックスの作品を観たときに、しばしば「原作と違う」と不満な気持ちを抱くこともあるかもしれません。

ですが、異なるメディアが相互に影響し合うことは、また「物語」が新たに生まれていくことだとも言えます。

フランス文学研究者の野崎歓先生と一緒に、メディアの相互作用について考える講義を紹介します。

現実を再現したいという欲求

今回紹介する講義は2015年開講の「媒介/メディアのつくる世界(朝日講座「知の冒険―もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」)」の第3回「メディアの相互作用:文学と映画をめぐって」です。

この講義は、「メディア」をテーマに各分野の先生が話すオムニバス講義のうちの1回です。メディアの分野に関心のあるかたは、ぜひ他の講義もあわせてチェックしてみてください。

さて、野崎先生は文学でも映画でもなく、「ラスコーの壁画」に言及するところから講義を始めます。

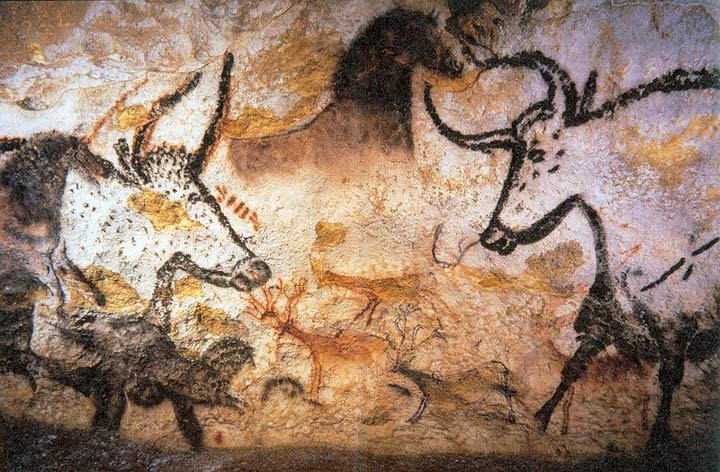

ラスコーの壁画とは、フランス西南部の洞窟で見つかった壁画です。約二万年前もの昔に描かれた馬や牛、羊などの絵が、今も現存しています。私たちに残されている、最も古い「表現」のひとつです。

野崎先生はラスコーの壁画について、古代の人が描いたにしては写実的だと言います。

思想家のジョルジュ・バタイユ(1897-1962)もまた、ラスコーの壁画に対して「知的リアリズムという名称がふさわしいような実在の形象化の産物」だと述べています。

たしかに壁画は、画像としてみる限りでも、幾何学的な抽象画というよりは、今にも動き出しそうな現実感をもって描かれています。実際に洞窟に入ってみたら、そのリアリティはより一層感じられるはずです。

野崎先生は、このラスコーの壁画を例として、人間の内には自分を取り巻くリアルな世界を再現したいという欲求があると主張します。

しかしラスコーのリアリズムが直接現在につながるのではなく、表現の歴史は迂回した経路を辿っています。

そして究極のリアリズムの成立には、19世紀の写真の誕生を待たなければいけません。

写真が持つ「リアリズムの美学」

19世紀に生まれた写真という技術は、人間が介在しない初めての表現です。

もちろん、画面の切り取り方には撮影者の意図が反映されますが、映った対象は現実にあるものであり、そのまま現実が再現されています。その意味で、写真はメディアならざるメディアだとも言えます。

映画のリアリズムを語る上で重要なのは、フランスの映画理論家、アンドレ・バザン(1918-1958)です。

講義でも紹介されているバザンは、写真によって初めてもたらされたリアリズムの意味について論じました。

写真はそれまで、芸術に劣るものとして蔑視に晒されてきましたが、バザンの代表的な論稿「写真映像の存在論」(1945)によって、その認識は塗り替えられました。

その論稿では「たしかに写真は芸術ではない、しかしそもそも写真は人間の技ではない」ということが述べられていると、野崎先生は語ります。

つまり写真は、人間が介入するこれまでの芸術の文脈では捉え切れない、リアリズムの美学を持っているのです。

しかし皮肉なことに、写真は次第に芸術と見なされるようになっていきます。そして、写真を時間変化に合わせて動かした映画も次第に、単なる運動の記録ではなく、物語が加わって芸術化していきます。

これは「映画の逆説」とも言えるような事態です。20世紀は物語が様々なメディアを貫いた時代であったと、野崎先生は言います。

こうして映画と文学は、物語を共有することで、切っても切れない縁で結びつけられるようになりました。

(「写真映像の存在論」が入ったバザンの論稿集『映画とは何か(上・下)』は、野崎先生の訳で岩波文庫から刊行されています。また、野崎先生によるバザンの研究書『アンドレ・バザン 映画を信じた男』も春風社より刊行中です)

映画になった文学作品

講義では、小説が原作の具体的な映画作品について語られます。

川端康成の『伊豆の踊り子』の映画や18世紀フランスの小説『マノン・レスコー』の演劇、映画が例として挙げられます。

ただし、とても残念なことに、講義で紹介されていた映画の画像は、著作権の関係でほとんど見ることができません。

講義で5分ほど放映された森鴎外の『山椒大夫』の映画(溝口健二監督)も泣く泣くカットです……

ただし、重要な点はほとんど野崎先生が説明してくださっているので、話についていけなくなるということはないと思います。このパートで語られていることは、この講義の要点にもなっているので、ぜひ視聴して確認していただきたいです。

指摘されるなかで、ひとつの興味深いポイントは、小説で登場人物の外見が具体的に描写されるのは、19世紀になるまでほとんどないということです。

どうして人物の描かれ方が変化したのか、映画との関係も踏まえて野崎先生が語っています。気になる方はぜひ動画をチェックしてみてください。

文学と映画の相互作用

最後に、文学と映画の関わり合いについて語られます。

これまで、文学を元にして作られた映画、つまり文学から生まれた映画について確認してきました。

しかし映画もまた、文学に影響を及ぼしています。そのひとつが、小説におけるカメラの導入です。

野崎先生は、映画ができて以降、20世紀の作家たちはカメラを意識せずに小説を書けなくなっていると述べます。

つまり文学においても、ビジュアルの体験が重要になってきているということです。

イタリアの小説家・批評家のイタロ・カルヴィーノ(1923-1985)は、「これからの文学に必要なもの――それは「軽さ」「速さ」「正確さ」「視覚性」「多様性」である」と語ったといいます。

小説は映画の先駆でありながら、映画もまた小説の未来形になっているのです。

野崎先生は、「メディアは互いに反響しあい、「物語」に第二、第三の生を与える」と言います。

そして、「文化の創造は、メディアの相関関係の形作る渦巻きによって可能となる 」と結論づけています。

終わりに

講義の終わりには「小説(演劇、マンガ等)の映画化作品をどう楽しむべきか」というテーマで、学生がグループワークを行なってまとめた内容が語られます。

この記事の冒頭で述べたように、メディアミックスされた作品は、しばしば原作のファンから「原作と違う」と批判を受けます。

しかし、原作に忠実であることばかりがメディアミックスの価値ではないかもしれません。

最後には、学生の意見に対する野崎先生からのコメントもあります。ぜひ動画を最後までご覧になって、メディアミックスから生まれる「第二、第三の生」について考えてみてください。

<文/竹村直也(東京大学学生サポーター)>

今回紹介した講義:媒介/メディアのつくる世界(朝日講座「知の冒険―もっともっと考えたい、世界は謎に満ちている」2015年度講義)第3回 メディアの相互作用:文学と映画をめぐって 野崎 歓先生

●他の講義紹介記事はこちらから読むことができます。